Le concept de « ville intelligente » se répand. La dimension environnementale ou « durable » devient une préoccupation majeure. Face à la priorité de la qualité de vie et du mieux-vivre ensemble, les solutions high tech n’ont pas encore tout résolu.

Les projets de « smart city » continuent de soulever l’enthousiasme chez les aménageurs, entrepreneurs, architectes, designers… Ils véhiculent légitimement, une utopie celle de la ville idéale, rêvée depuis l’Antiquité et la Renaissance, celle d’une vie sociale idyllique organisée autour d’une agora. Inutile de dénigrer les belles idées généreuses, elles se confrontent toutes seules à la réalité et aux récriminations… Ainsi, en mai dernier, Google/Alphabet, après deux ans et demi d’investissements soutenus à travers sa filiale Sidewalk Labs, vient de jeter l’éponge. Fini le projet de smart city ou disons d’« écoquartier » de 5 hectares sur Quayside, une vaste zone portuaire désaffectée au sud-est de Toronto (Canada).

Le groupe se justifie

Google avait pourtant remporté l’appel d’offres en fanfare, répondant bien aux attentes du Waterfront Toronto, consortium public regroupant depuis 2001 la ville, la province de l’Ontario et l’État fédéral canadien. Justification de Daniel Doctoroff, patron de la filiale de Google/Alphabet : « Des incertitudes économiques inédites », « un projet trop difficile à rentabiliser, sauf à sacrifier des parties essentielles. » Le projet devait s’étendre sur 77 ha, créer 44 000 emplois et l’équivalent de 3 milliards d’euros en recettes fiscales sur vingt ans.

Les opposants au projet (#BlockSidewalk), eux, se sont réjouis du message adressé ainsi à l’univers de la Tech « au nom de tous ceux dans le monde qui se battent contre la Big Tech dans leurs villes. » Leurs critiques ? Des conflits d’intérêt, une inexpérience de l’urbanisme, une forme de privatisation d’un patrimoine public et un flou artistique sur l’utilisation des données collectées.

Les innovations, pour certains, prêtaient à sourire : des pistes cyclables chauffées l’hiver, des souterrains pour la distribution de colis et la collecte des déchets par des robots…

Un cas « pilote » au Japon

Face à certains projets mégalos surgissent des initiatives « pilotes » plus résidentes et plus sereines, peut-être parce que plus modestes et mieux partagées entre toutes les parties prenantes, avec un calendrier réaliste. Ainsi, à 35 km au nord-est de Tokyo, dans une région encore verte évoquant Marne-la-Vallée, a surgi de terre en 2006 une cité futuriste : Kashiwa-No-Ha. L’ambition était réaliste, à l’échelle de la métropole de Tokyo : y loger 10 000 foyers (soit 26 000 personnes) sur les dix premières années. Ici, pas vraiment de scénarios de science-fiction. Le projet a été conçu en impliquant le district, la ville nouvelle, l’université de Tokyo, la compagnie ferroviaire de la région. Trois piliers l’ont soutenu : une activité économique créatrice d’emplois locaux, une dimension sociale avec des logements accessibles aux jeunes ménages avec crèches et écoles, et une préoccupation environnementale de « durabilité » et de résilience.

Ainsi, le premier cahier des charges prévoyait que certains ensembles d’immeubles (bureaux et habitations) puissent devenir autonomes en énergie. Un objectif concret a été fixé : pouvoir maintenir un minimum d’activités, y compris sociales (écoles, unités de soin), en cas de coupure de courant. Référence était faite, explicitement, aux tremblements de terre qui secouent régulièrement le pays et occasionnent des coupures d’énergie radicales.

Des dizaines d’heures d’autonomie

Les aménageurs, pluridisciplinaires, en lien avec l’université de Tokyo qui a ouvert une antenne sur place, ont planché sur une centrale d’énergie. À l’intérieur, l’essentiel de son volume a été rempli de batteries à haut rendement. Vers cette centrale convergent des milliers de sources d’énergie photovoltaïque – des panneaux solaires étant systématiquement installés jusque sur la couverture des passages pour piétons, sur des auvents d’immeubles et sur toutes les toitures disponibles. En se pliant à des restrictions temporaires (60 % de la demande en électricité étant satisfaite), une large partie de la ville peut tenir plusieurs dizaines d’heures sans alimentation externe, sans enclencher immédiatement de groupes électrogènes. Il va sans dire que les bâtiments, neufs, ont ici été dotés des technologies les plus récentes, les moins énergivores que possible, incluant des murs végétalisés, des puits de lumière naturelle, etc.

Un préalable : l’infrastructure numérique

À défaut de lancer des projets pharaoniques (cf. Dubaï, Singapour ou Toronto…), les collectivités avancent aujourd’hui sur plusieurs projets réalistes, en cherchant des financements, notamment européens. Un préalable s’impose : investir d’abord dans une infrastructure efficace, souvent portée sur le cloud, mais sans négliger ses propres datacenters. « Pour avancer, il faut nécessairement avoir une architecture fonctionnelle, autour de fonctions robustes, stables, résilientes », nous expliquait récemment Cyril Over, directeur du numérique de Nîmes Métropole.

Alors place aux nouvelles autoroutes de fibre optique et aux réseaux radio haut et bas débit. À eux de connecter des milliers de capteurs et de transporter des applications capables de piloter des équipements à distance : caméras de vidéoprotection, éclairages publics, feux de circulation, bornes d’ouverture-fermeture des cœurs de ville aux véhicules, etc.

Certaines villes de taille moyenne, comme Montrouge, ne se sont pas privées d’installer deux réseaux de fibre, l’un destiné aux entreprises et aux habitants, et l’autre réservé aux services de la ville, issu du syndicat intercommunal Sipperec (réseau IRISE). Une telle infrastructure avec des débits dépassant 500 Mbits/s permet de connecter à peu près tout. « Nous envisageons d’y connecter, entre autres, les bornes wifi installées dans les squares de la ville ou encore les bornes de recharge pour voitures électriques », explique Pascal Hureau, adjoint au maire de Montrouge en charge du numérique et de l’innovation.

La poussée des centres de supervision

Directement lié à ce type d’infrastructure, la plupart des villes ont un projet de CSU ou centre de supervision urbain. La ville de Dijon, avec son programme On.Dijon codéveloppé avec Capgemini, en est l’illustration. C’est un vaste poste de supervision central où converge, en temps réel, l’ensemble des sources d’information provenant des caméras de vidéoprotection et de tous les capteurs installés dans la ville. Ces informations, qui peuvent être recoupées, sont affichées sur grand écran, comme dans une vaste tour de contrôle.

À Marseille, priorité a été donnée à la sécurité des citoyens en supervisant les déplacements de foule en plusieurs endroits stratégiques (dont le Vieux-Port) à l’occasion de grands évènements. Les données sont, là aussi, réunies sur une plateforme unique centralisée, construite avec Oracle. « Il faut réfléchir à améliorer les parcours des usagers, de bout en bout, grâce aux technologies disponibles : capteurs de l’IoT mais aussi l’IA, la blockchain, etc. », observe Anna Centeno, Innovation Hub Leader chez Oracle France.

Débats autour de la 5G

Dans la ville intelligente, les communications « sans fil » s’insèrent partout. Elles sont, entre autres, portées par la multiplication des terminaux dont beaucoup sont « durcis » pour être utilisés en permanence sur le terrain (comme les équipements Advantec ou Getac, très prisés par les collectivités). Dans ce contexte, le déploiement de la 5G est très attendu. Mais il faudra, au préalable, lever au moins deux objections : l’impact réel ou non du rayonnement des antennes sur la santé et le surcroit ou non de consommation d’énergie.

Si l’on en croit SFR, entre autres opérateurs, la 5G doit permettre de mailler les territoires de façon assez fine (quelques mètres) et de compléter les réseaux à bas débit pour connecter tous objets urbains (IoT, Internet of things). En conséquence, il est nécessaire de travailler à l’interopérabilité entre tous les systèmes connectés, afin d’optimiser la collecte des données au meilleur prix. C’est la mission d’associations professionnelles comme eG4U au sein de l’institut de normalisation ETSI à Sophia-Antipolis, en lien avec des associations de métropoles européennes comme Eurocities ou SharingCities.

L’éclairage urbain devient « smart lighting »

Ces infrastructures permettent de moderniser l’éclairage urbain pour accéder au smart lighting. C’est la possibilité d’ajuster l’éclairage en fonction de l’obscurité, y compris dans la journée parfois, en utilisant les technologies LED. Et les candélabres servent de support à divers capteurs : flux de circulation, pollution de l’air, niveau de bruit ou disponibilité des places de stationnement… À Bordeaux, le nouveau quartier du stade MatMut Atlantique a été équipé de 220 points d’éclairage LED modulables à distance : ils s’ajustent en fonction des événements (matchs, concerts, activités du vélodrome, etc.).

Ainsi, capteurs et caméras contribuent à nourrir l’intelligence de la collectivité, en tirant parti des données recueillies grâce à l’intelligence artificielle et au machine learning. Ils permettent également le suivi du patrimoine urbain, y compris les espaces arborés et la biodiversité, grâce à des systèmes d’information graphique et à des applications spécialisées (comme Astech).

Le casse-tête du stationnement

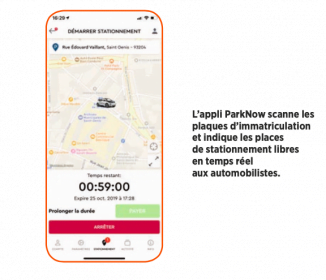

La gestion en temps réel des places de stationnement relève également des casse-têtes que doit résoudre la ville intelligente. Comment éviter que plusieurs automobilistes, adeptes de mobile apps, ne se disputent la même place signalée disponible ? Jouer sur le tarif ? Ce serait mal perçu en France. Alors, place aux meilleurs algorithmes de l’intelligence artificielle !

Pour la phase de paiement du stationnement, certaines solutions avec délimitation au sol ont échoué comme à Nice. Les solutions avec lecture des plaques d’immatriculation des véhicules semblent l’emporter. C’est le modèle adopté à Amsterdam (avec l’application mobile ParkNow) et aujourd’hui dans plusieurs villes en France.

Transports : priorité à l’intermodalité et à la mobilité douce

La ville intelligente donne également priorité à la qualité de vie et au « vivre-ensemble », et donc lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores. Les leviers sont bien connus : amélioration des transports publics (non polluants), restriction de la circulation des véhicules à moteur thermique, incitation au covoiturage et aux offres de car-sharing (Free2Move de PSA ou CarToGo de Daimler/ Smart ou encore Zity de Renault avec la Zoé). Il faut y ajouter le développement des « alternatives douces » : véhicules électriques urbains (sur 2 ou 4 roues), vélos, trottinettes et… marche.

Enfin, l’intermodalité est un axe important : faciliter le passage d’un moyen de transport à un autre jusqu’aux derniers mètres de sa destination. Cela suppose, comme à Bordeaux, l’utilisation d’un titre de transport universel.

Sur certains parcours, de courte distance, la tendance est à l’expérimentation de petits véhicules autonomes, des navettes sans conducteur capables de transporter une dizaine de personnes (cf. la ville de Paris et la RATP).

Bref, face aux urgences de l’heure, innovations et expérimentations font florès.

Abonnez-vous au magazine papier

et découvrez chaque trimestre :

- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises

- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat

- Nos classements de femmes et hommes d'affaires

- Notre sélection lifestyle

- Et de nombreux autres contenus inédits