Artiste, designer et explorateur de la matière, Eugène Riconneaus a fondé ER Ocean Recherche, un laboratoire indépendant consacré aux biomatériaux marins de nouvelle génération. Entre art, science et engagement, il développe des alternatives au plastique à partir d’algues, de cyanobactéries ou d’espèces invasives.

Un article de Rosalie MANN, issu du numéro hors-série Forbes Sustainability

Vous venez de lancer ER Ocean Recherche, un hub dédié aux matériaux marins du futur. Qu’est-ce qui a déclenché cette bascule radicale de votre pratique artistique vers la recherche ?

EUGÈNE RICONNEAUS : Je ne parlerais pas de bascule radicale, mais plutôt d’un plongeon naturel. La seule vraie radicalité a été de mettre entre parenthèses une carrière de créateur confortable pour tout réapprendre, et d’être loin de la scène pendant cinq années, en totale résilience. C’est un cumul de choses. Cela fait un moment que je conseille des marques sur les matériaux de nouvelle génération, ou que je les utilise dans mon propre travail. Mais à un moment, je ne trouvais plus de matières qui correspondaient à l’esthétique des maisons de mode. Beaucoup d’innovations étaient prometteuses, mais pensées avant tout par des profils scientifiques. Je crois que j’ai toujours rêvé d’une collection entièrement conçue en collaboration avec l’océan.

Ne trouvant pas ce que je cherchais, je n’avais plus envie de continuer à créer sans les matières que j’espérais. Ce pas de côté, je l’ai d’abord fait à travers mon travail d’artiste, parce que dans les arts plastiques, on manipule réellement la composition de la matière, plus que dans la mode. J’ai commencé en atelier, à mélanger avec mes pinceaux. Puis, au fil du temps, j’ai remplacé les pigments et liants par des extraits d’algues – comme ce fameux bleu obtenu à partir de cyanobactéries marines. Les toiles ont été remplacées par des boîtes de Petri. C’est devenu plus qu’un geste artistique : une nécessité de comprendre la matière à l’échelle microscopique.

Vous dites : « Mon combat, c’est l’océan. » En quoi le design peut-il devenir une arme pour défendre les écosystèmes marins ?

E.R. : On parle souvent de matériaux du futur, mais à mes yeux, c’est dans le passé qu’il faut aller chercher l’inspiration. Le biomimétisme, c’est ça : comprendre comment la nature a inventé des systèmes incroyablement intelligents, et essayer de les traduire. Certaines de nos innovations sont nées grâce à des bactéries marines, qui sont devenues nos meilleurs collaborateurs. Dans le cas du plastique, on parle beaucoup trop de recyclage, alors que ces microfibres retournent de toute façon en rivière, en mer. On doit créer des substitutions bien en amont. Et dans notre cas, c’est justement l’océan qu’on souhaite protéger qui porte les solutions. Le défi, c’est que ces matériaux sont… naturels. Donc vivants, sensibles, parfois instables. Il faut les comprendre, les respecter. Par exemple, nos premières innovations sont volontairement blanches. C’est ce qu’il y a de plus difficile. Faire un blanc immaculé naturel est encore complexe. Le nôtre est blanc cassé, mais déjà très blanc. Et ça, il faut l’expliquer par le design, par la matière. Ça passe par l’éducation, la transparence, un nouveau dialogue entre les disciplines, une compréhension nouvelle des couleurs naturelles. J’ai compris que le rôle du créateur devait évoluer. On ne peut plus arriver en bout de chaîne, après toutes les décision industrielles. Il faut repartir de l’origine de la matière, et redessiner le système.

D’ailleurs, je viens de dessiner plusieurs robes réalisées dans un atelier de haute couture parisien, conçues à partir des nouveaux matériaux développés par ER Ocean Recherche. Elles seront dévoilées prochainement.

SeiShell™ et SeiYarn™ sont des alternatives sans plastique, conçues à partir de biomasse marine. Qu’est-ce qui rend ces matériaux si innovants, et si urgents ?

E.R. : On parle beaucoup d’alternatives biosourcées issues du sol, mais on oublie souvent que 70 % de notre planète, c’est l’océan.

Chez ER Ocean Recherche, on travaille à partir de biomasses marines régénératives (comme les algues, les cyanobactéries) et d’espèces invasives comme le sargassum ou Rugulopteryx okamurae, qu’il faut de toute façon nettoyer. En parallèle, on étudie actuellement la culture d’une espèce prometteuse naturellement polymérique, pour élargir encore nos possibilités.

On ne pense pas produit par produit, mais en système. Un système qui fonctionne à l’échelle écosystémique. Concrètement, on a développé une nanostructure marine que nous appelons Sei : un nouveau biopolymère en soi. À partir de cette base, plusieurs voies sont possibles :

– créer des fibres textiles (SeiYarn™), filées puis tissées en satin, jacquard, jersey, maille ou dentelle. Une fibre naturellement antimicrobienne, anti-odeur, teintable dans la masse avec des pigments naturels ;

– créer une toile, ensuite enduite avec ce même biopolymère pour produire SeiShell™, notre alternative marine au cuir.

On pourrait aller vers le packaging, notamment pour la cosmétique, mais ce n’est pas ma spécialité de départ. Ce sera peut-être une seconde étape. D’ailleurs, le sujet est déjà en discussion avec certaines marques. Certaines cultures marines permettent de recarboner les écosystèmes au lieu de les épuiser. Et des espèces aujourd’hui vues comme nuisibles peuvent devenir des ressources, si on apprend à les utiliser intelligemment. Mais le vrai sujet pour nous, c’est l’écosystème : comprendre ce que l’océan peut offrir – sans le perturber – et cocréer avec lui des solutions pour demain.

Vous travaillez avec des ressources locales : algues invasives, filets fantômes, coquilles d’huîtres… Pourquoi était-il important pour vous de rester ancré en Nouvelle-Aquitaine ?

E.R. : Parce que c’est chez moi. Cette région m’a énormément donné. J’y ai grandi, j’y ai appris à regarder l’océan autrement. Connaître son territoire, c’est connaître son ADN. Et ici, les problèmes (algues invasives,pollution plastique, déchets marins) peuvent devenir les débuts de solutions, si on les traite avec une autre grille de lecture.

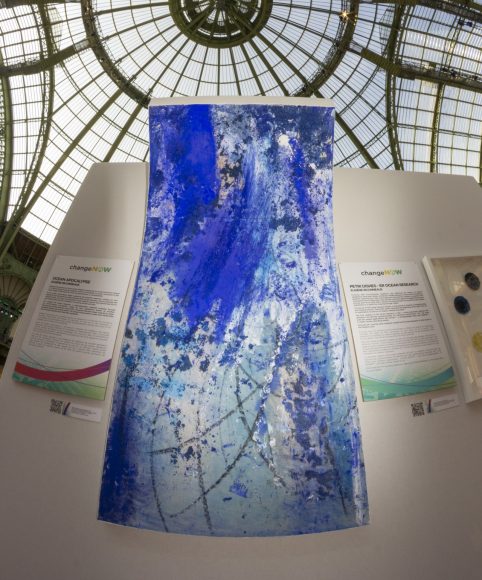

Dans votre installation au Grand Palais, vous avez présenté Ocean Apocalypse et Petri Dishes. Que cherchez-vous à provoquer en exposant des matériaux issus des déchets marins sous forme d’œuvres d’art ?

E.R. : Pour moi, l’art est une passerelle. Il permet de démocratiser la science, de parler à l’intuition avant la technique, et de désacraliser un langage souvent trop fermé.

Ocean Apocalypse, c’est un cri silencieux. Une œuvre peinte à partir de déchets marins collectés en Nouvelle-Aquitaine : filets fantômes, algues invasives, restes de fruits de mer. La toile est courbée comme une vague, ou comme une rampe de skate – une allusion à mon parcours, à mon geste physique. C’est une œuvre brute, instinctive, mais documentée.

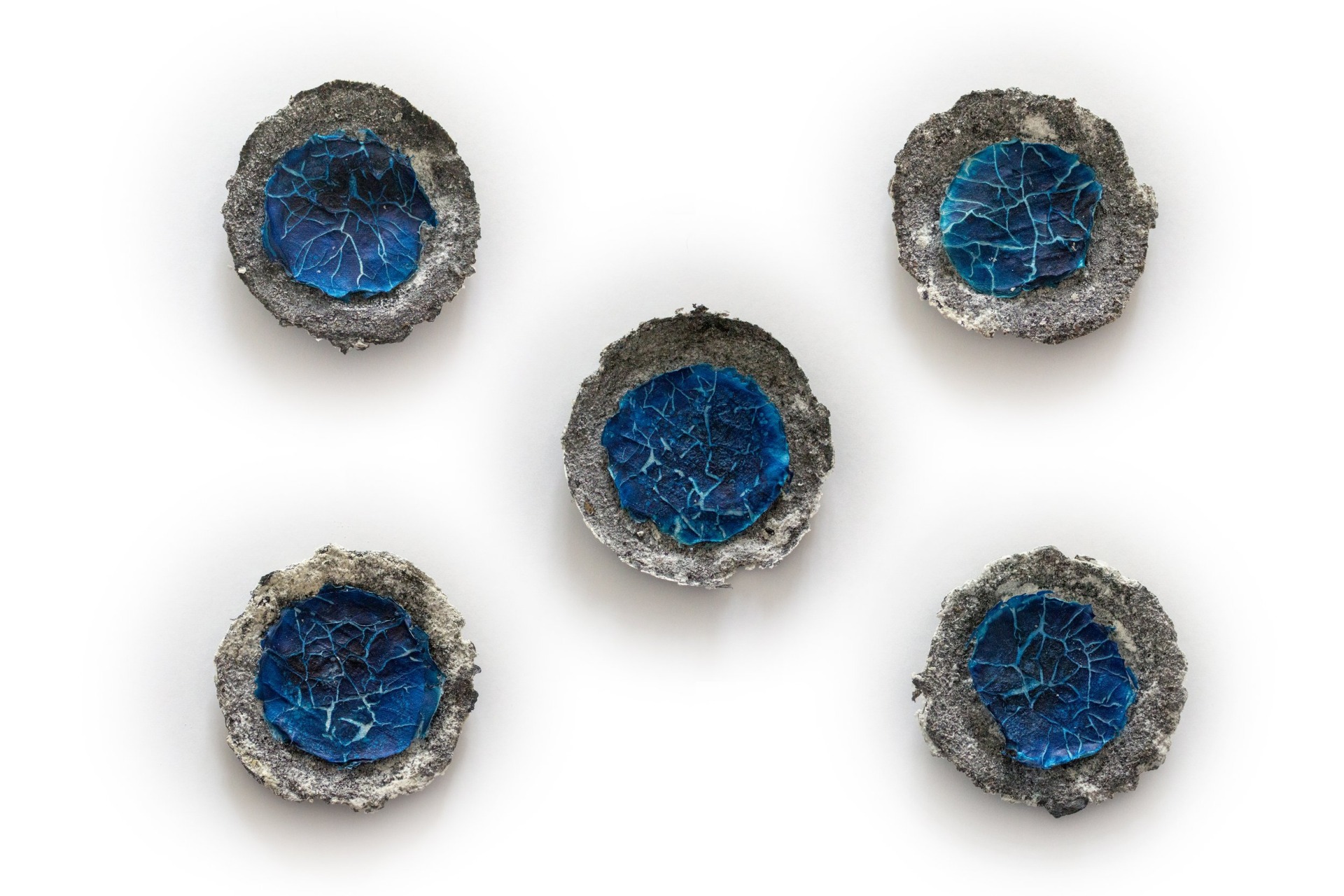

Petri Dishes, ce sont mes archives vivantes. À l’intérieur, on retrouve mes tout premiers essais de pigments et polymères à base d’algues. Chaque boîte est différente, influencée par les conditions d’humidité, de température… comme un échantillon biologique. Elles traduisent ce moment de bascule, où mon geste artistique a glissé vers la recherche.

Ces œuvres racontent un passage : de l’art à la science, de l’esthétique à la composition, du geste libre à l’expérience. Et je crois qu’on a besoin de ça : que la création redonne envie de chercher, sans peur ni culpabilité.

Votre parcours est unique : artiste, designer, chimiste autodidacte… À quel moment avez- vous compris que l’art pouvait devenir une passerelle vers des solutions scientifiques ?

E.R. : Quand j’ai compris que je n’avais pas à choisir. Mon atelier est devenu un laboratoire par nécessité, pas par posture. Je ne voulais plus créer sans comprendre. Et la science est venue chercher l’art là où il avait encore quelque chose à dire. Je pense qu’on a besoin de nouveaux profils hybrides, qui osent sortir des silos. Au début, je n’assumais pas le côté scientifique. Mais quand des universités comme Cornell ou l’Institut français de la mode ont commencé à me contacter pour parler de mon travail, j’ai compris que ma démarche était prise au sérieux, justement parce qu’elle était concrète.

Vous êtes très critique face à la surproduction dans la mode. Quelle est votre vision d’un luxe plus juste, plus sobre, mais toujours désirable ?

E.R. : Le vrai luxe aujourd’hui, c’est la vérité. La transparence. La matière. Je ne veux pas faire « moins », je veux faire autrement. Créer des pièces qui ont un sens au-delà de l’esthétique, et qui peuvent servir à la prochaine génération. Ce n’est pas une question de minimalisme ou de culpabilité. C’est une question de justesse : pourquoi on crée, avec quoi, et pour qui.

ER Ocean Recherche défend une approche décentralisée, à l’inverse des grandes chaînes industrielles mondialisées. Est-ce aussi un geste politique ?

E.R. : En tant qu’artiste, je ne me revendique pas politique. Mais je pense que l’art est l’un des derniers espaces où les passerelles diplomatiques sont encore possibles, et souvent les plus efficaces. Il peut ouvrir des dialogues là où d’autres outils échouent. Je parlerais plutôt de création d’écosystèmes, d’interdépendances intelligentes. On veut prouver qu’un autre modèle est possible : local, ouvert, avec transfert de savoir-faire.

Un bon exemple, c’est quand la Thaïlande m’a invité à exposer mes peintures courbées réalisées à partir de filets de pêche décyclés. Plutôt que d’exporter nos déchets français, j’ai préféré reproduire le processus sur place, avec des communautés locales de pêcheurs. C’était une façon de valoriser leur matière, leur geste, de leur donner une voix et de les rendre visibles. Avec ER Ocean Recherche, c’est la même logique : travailler à partir des biomasses locales, et partager ce savoir-faire pour qu’il puisse être utile dans d’autres contextes. On développe déjà des pilotes dans ce sens avec des partenaires en France, au Portugal, en Italie… Toujours dans cette idée de circuit court de matière et d’intelligence.

Le monde du design est encore peu habitué à collaborer avec les laboratoires. Quels liens souhaiteriez-vous renforcer entre créateurs et scientifiques ?

E.R. : Le problème, c’est qu’on se concentre très peu sur la matière première en tant que telle. Dans notre cas, on travaille directement sur la fibre, et non sur le fil ou le tissu final. C’est un détail technique, mais c’est là que tout commence. Il faut des traducteurs, des passerelles. Les chercheurs vont parfois trop loin pour les industriels. Et les industriels n’ont pas le temps d’écouter. La création, elle, peut faire le lien : accélérer les dialogues, déclencher des projets, créer de l’émotion technique. Je rêve de monter un laboratoire au service des maisons, un lieu hybride, entre atelier, centre de recherche et base artistique. Parce qu’au fond, les scientifiques et les créateurs ont une chose en commun : l’obsession de comprendre, de chercher, de transmettre.

Si vous deviez résumer votre vision en une phrase adressée à la nouvelle génération de designers ?

E.R. : On ne sauvera pas le monde avec un autre sac à main, mais si vous devez en faire un, qu’il soit une réponse, pas une répétition.

À lire également : Fast fashion : l’urgence d’une transition vers une mode durable

Abonnez-vous au magazine papier

et découvrez chaque trimestre :

- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises

- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat

- Nos classements de femmes et hommes d'affaires

- Notre sélection lifestyle

- Et de nombreux autres contenus inédits