La guerre commerciale est lancée. Y aura-t-il une récession ? Oui, sans aucun doute. À un moment donné, le cycle économique va ralentir. C’est aussi certain que deux et deux font quatre. Cependant, les politiques tarifaires n’en seront certainement pas la cause.

« La croissance économique américaine devrait stagner en 2025. Les droits de douane en sont la principale raison. » – Barron’s (15 avril 2025)

« S’ils ne modifient pas les droits de douane, cela aura des conséquences catastrophiques, comparables à l’extinction des dinosaures causée par un astéroïde […], un choc de 2 000 milliards de dollars pour l’activité économique de notre pays, la faillite de dizaines de milliers d’entreprises américaines et le licenciement de millions d’employés. » – Ryan Petersen, PDG de Flexport, une entreprise leader dans le domaine de la logistique – Extrait du Wall Street Journal (2 mai 2025)

En résumé

Les mécanismes qui pourraient conduire à une croissance négative à la suite de la hausse des droits de douane ne montrent pas (encore) de signes d’activation.

Il existe quatre « canaux » susceptibles de propager le choc tarifaire à l’ensemble de l’économie :

- Baisse de la demande due à la hausse des prix (comme pour toute taxe).

- Perturbations de la chaîne d’approvisionnement et perte de production.

- Une crise de confiance des entreprises, entraînant une baisse des investissements et des embauches.

- Augmentation du sentiment négatif des consommateurs, entraînant une baisse des dépenses.

L’argument en faveur de l’option 1 semble insuffisant. L’impact monétaire direct des droits de douane semble tout simplement trop faible pour déstabiliser une économie de plus de 30 000 milliards de dollars qui connaît une forte croissance depuis quatre ans. Quant à l’option 2, l’histoire récente montre que les tensions sur la chaîne d’approvisionnement n’entraînent pas nécessairement un ralentissement. La forte croissance économique américaine qui a débuté au quatrième trimestre 2020 s’est produite « malgré » des tensions importantes sur la chaîne d’approvisionnement tout au long de 2021 et de 2022.

Les alternatives 3 et 4 sont de nature psychologique, ce qui les rend plus difficiles à évaluer. L’incertitude persistante entourant la politique tarifaire entraînera-t-elle une crise de confiance parmi les entrepreneurs et/ou les consommateurs ? Les entreprises cesseront-elles d’investir ? Les consommateurs réduiront-ils leurs dépenses, asséchant ainsi la demande ? C’est possible, c’est le scénario le plus crédible.

Cependant, la psychologie ne s’est pas encore traduite par des comportements concrets. Jusqu’à présent, nous n’avons pas observé les signes habituels d’un ralentissement. Au contraire, les signaux de croissance se sont renforcés au cours des deux derniers mois. La plupart des prévisions minimisent désormais la possibilité d’une récession au cours des 12 prochains mois.

Inquiétudes liées aux droits de douane

Les craintes liées aux droits de douane sont bien réelles. Tout au long du printemps, et maintenant à l’approche de l’été, les cycles de prise de risque/aversion au risque sur les marchés financiers ont suivi le rythme des annonces de Washington en matière de politique commerciale (imposition/suppression de droits de douane).

La perspective d’un nouveau protectionnisme américain, tel qu’on n’en a pas vu depuis un siècle, a créé des incertitudes importantes et multidimensionnelles. La hausse des droits de douane entraînera-t-elle une inflation ? Va-t-elle empoisonner le marché des bons du Trésor et aggraver le déficit ? Va-t-elle provoquer une guerre commerciale avec l’Europe et affaiblir l’alliance atlantique ?

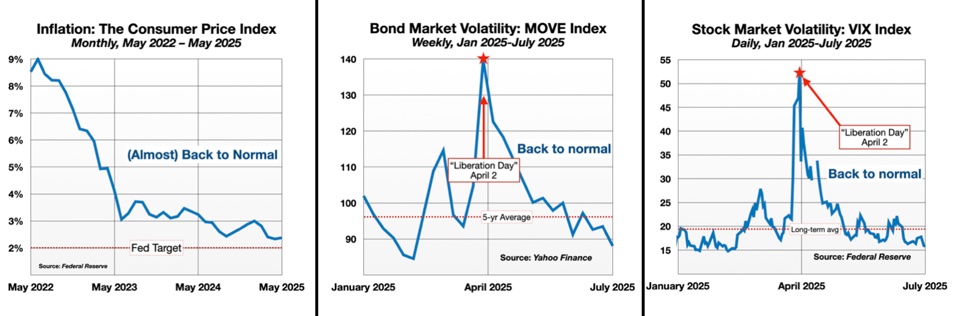

Le temps a apaisé certaines de ces inquiétudes. L’inflation est en baisse. Les marchés obligataires se sont calmés. Le VIX est inférieur de 20 % à sa moyenne à long terme. Et l’Europe semble engagée dans une démarche constructive. Du moins pour l’instant.

Néanmoins, alors que nous dépassons la date limite initiale du 9 juillet pour la fin de la « pause » de 90 jours sur les nouveaux droits de douane (désormais prolongée jusqu’au 1er août), la question la plus importante est de nouveau sur la table : la hausse des droits de douane entraînera-t-elle une récession ?

Avril a été le mois le plus dur

Au début, cela semblait être le cas.

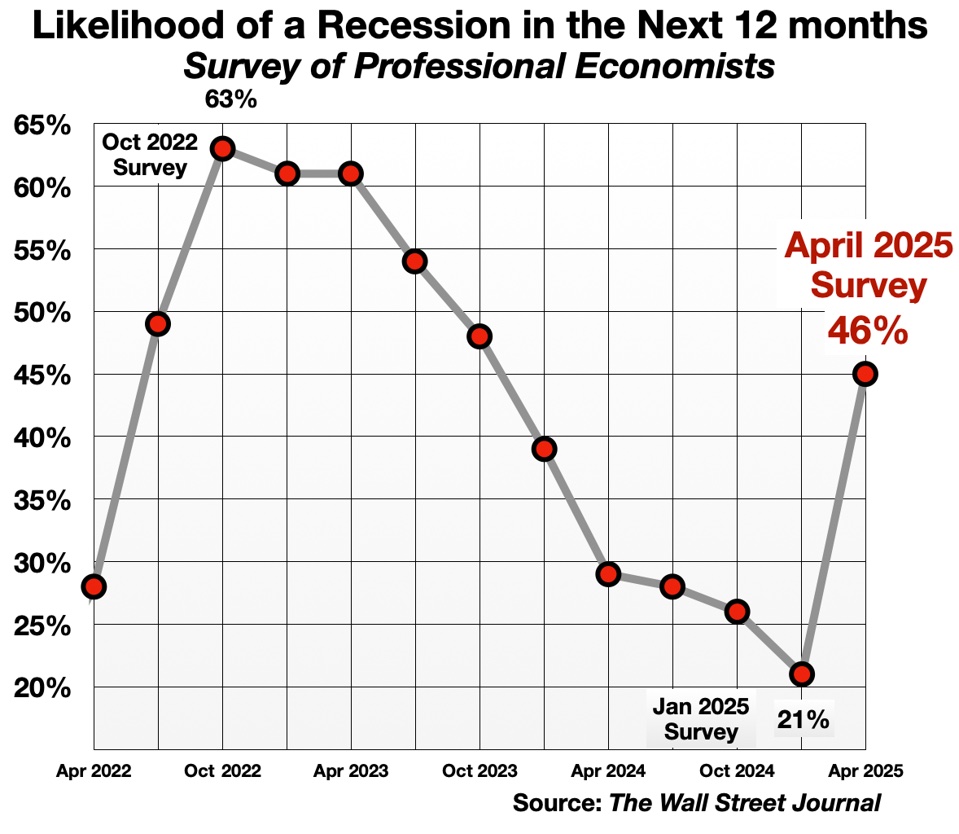

Le « jour de la Libération » (2 avril) a semé la panique parmi les prévisionnistes. Deux semaines plus tard, le Wall Street Journal Street a interrogé 64 économistes de renom. Leur estimation de la probabilité d’une récession est passée de 21 % en janvier à 46 % à la mi-avril.

Même si les critères techniques d’une récession ne sont pas remplis, la plupart des prévisions tablent sur un ralentissement significatif induit par les droits de douane.

Les économistes interrogés par Bloomberg s’attendent à une croissance du PIB réel de 1,4 % cette année [contre 2,8 % en 2024]. Le Peterson Institute for International Economics prévoit une croissance annuelle moyenne de seulement 0,1 % pour l’année.

Torsten Sløk, économiste en chef chez Apollo, en était convaincu : « Les droits de douane ont été mis en œuvre de manière inefficace, et il y a désormais 90 % de chances que l’on assiste à ce que l’on peut appeler une récession due à une réinitialisation volontaire des échanges commerciaux. »

Le sondage Big Money réalisé par Barron’s auprès des principaux gestionnaires de fonds a révélé que 43 % des personnes interrogées citaient la « récession » ou le « ralentissement » comme le plus grand risque pour les six prochains mois, contre seulement 11 % pour « l’inflation ».

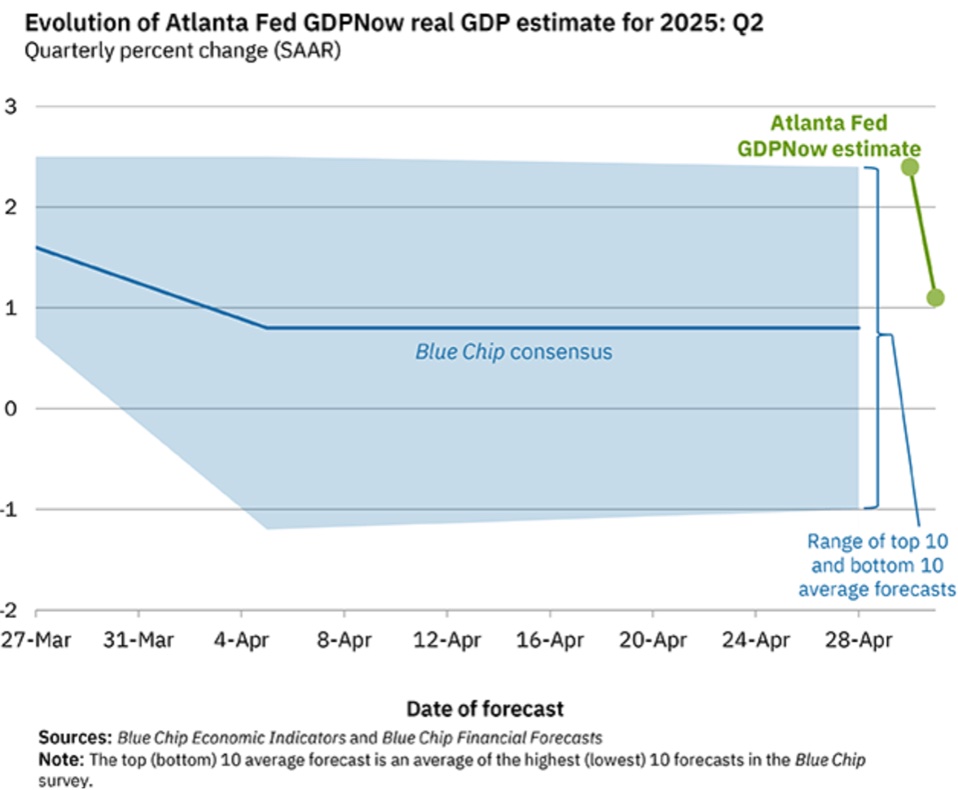

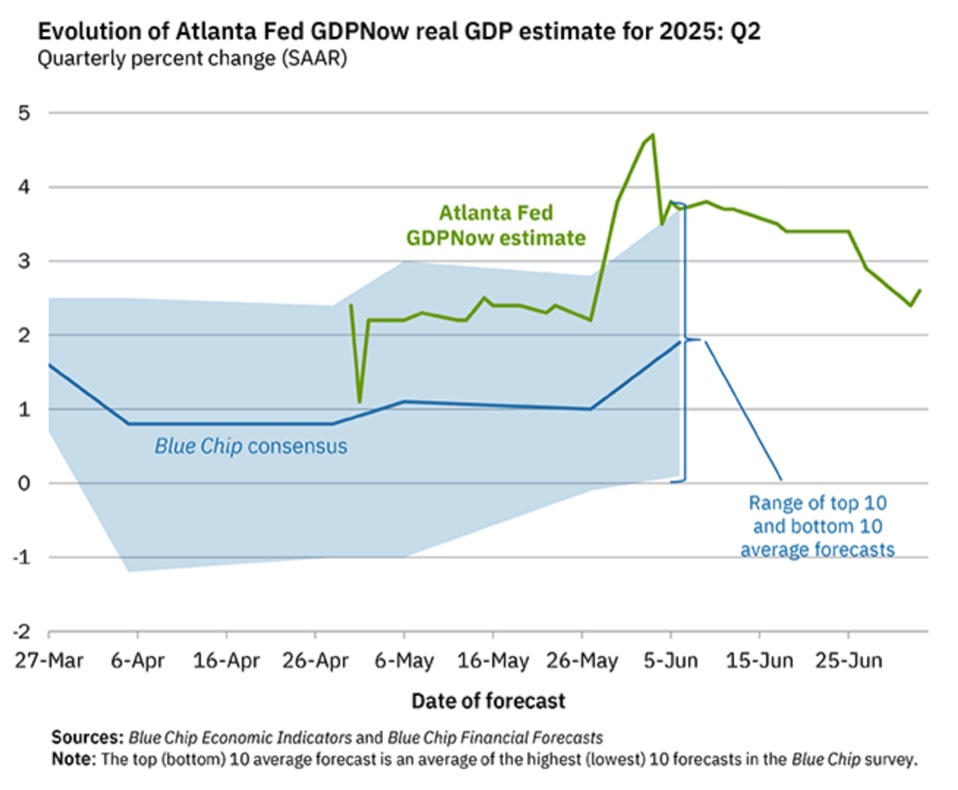

Le modèle macroéconomique de la Réserve fédérale d’Atlanta, GDPNow, un modèle « en temps réel » de la croissance économique, a immédiatement revu à la baisse ses prévisions de croissance du PIB pour le deuxième trimestre, passant de 2,5 % à 1 %. Selon le consensus des économistes de premier plan interrogés par Blue Chip Economic Indicators, la croissance devrait être inférieure à 1 %, et nombreux sont ceux qui s’attendent à une contraction pure et simple de l’économie, c’est-à-dire à une récession.

Dans l’ensemble, les professionnels étaient pessimistes en avril. L’effet des droits de douane proposés était considéré comme clairement négatif.

La confusion des économistes

Quelle était la logique derrière ce pessimisme ?

Commençons par une vue d’ensemble. D’un point de vue macroéconomique très général, l’effet des droits de douane sur la croissance économique américaine devrait être plus ou moins neutre, voire positif, en principe.

« Les droits de douane s’inscrivent dans une politique expansionniste. Ils détournent la demande des producteurs étrangers vers les producteurs nationaux. » – Peter Temin, Lessons From The Great Depression.

« Les droits de douane sur les produits finis transfèrent les dépenses vers les produits nationaux ; ils constituent un choc positif sur la demande. » – The Center for Economic Policy Research (CEPR), un groupe de réflexion britannique (9 juillet 2025)

En d’autres termes, les droits de douane ne font pas disparaître la demande des consommateurs. Les entreprises nationales remplacent les fournisseurs étrangers. Cela devrait avoir un effet stimulant.

Cependant, d’autres effets vont dans le sens contraire. « En revanche, des droits de douane sur les matières premières ou les biens intermédiaires augmentent les coûts pour les producteurs nationaux ; ils constituent un choc négatif sur l’offre. » (CEPR)

Cela rappelle la parabole de la « mangue », qui se résume ainsi :

- Les États-Unis ne produisent pas de mangues. Par conséquent, un producteur national de crème glacée à la mangue, par exemple, subira une augmentation inévitable de ses coûts, ce qui se traduira par une baisse de ses bénéfices ou de ses ventes (car la demande de crème glacée est élastique par rapport au prix). Ce qui serait défavorable.

Certaines études et certains modèles concluent que le choc négatif sur l’offre de biens intermédiaires l’emportera sur le choc positif sur la demande de biens finaux. À cela s’ajoutent les « frictions » et les « inefficacités » (mise en garde classique des économistes) qui ramèneraient également le calcul à un résultat négatif net.

Cependant, tous les intrants ne sont pas des mangues qui ne peuvent être produites localement. De nombreux producteurs pourraient se tourner vers des sources nationales pour leurs intrants. C’est d’ailleurs exactement ce que les droits de douane les encouragent à faire. Il y aura au moins une certaine substitution des importations, de sorte que le résultat net devrait à nouveau être plus favorable aux fournisseurs nationaux, c’est-à-dire un résultat expansionniste.

Il existe également un contexte plus large, qui inclut les réponses en matière de politique budgétaire et monétaire. Des réductions d’impôts ou des baisses des taux d’intérêt peuvent compenser ou inverser tout impact négatif sur la croissance.

« Les droits de douane sont-ils expansionnistes ou contractifs ? La réponse dépend de la réponse de la politique monétaire […]. Si la banque centrale donne la priorité à la stabilité des prix, le tarif douanier entraînera une forte contraction à court terme. La banque centrale peut également compenser cette contraction en adoptant une réponse expansionniste. » – National Bureau of Economic Research (mai 2025)

Enfin, il existe des facteurs qui échappent généralement aux modèles des économistes ou qui ne sont pris en compte que de manière très imparfaite, tels que la confiance des entreprises, la psychologie des marchés boursiers ou le sentiment général des consommateurs. Au lendemain du jour de la Libération, les violentes fluctuations boursières ont plongé les marchés dans la folie.

Les baisses quotidiennes soudaines et profondes ont entraîné un renversement brutal (quoique bref) de « l’effet de richesse », c’est-à-dire le sentiment de bien-être financier qui découle d’un marché boursier stable et en hausse, qui stimule la valeur nominale des portefeuilles des particuliers. Les consommateurs réagiraient à un tel renversement en réduisant leurs dépenses et en augmentant leur épargne, ce qui aurait un effet contractif.

À la suite de la vague de droits de douane, les dépenses de consommation ont quelque peu baissé, mais leur taux de croissance est resté supérieur à la moyenne d’avant la pandémie. Le taux d’épargne des ménages a bondi de 3,5 % à la fin de 2024 à 4,9 % en avril 2025, avant de retomber en mai. La montée en puissance du pessimisme des prévisionnistes a sans aucun doute été alimentée dans une large mesure par ces facteurs. Cependant, les marchés se sont calmés et ont même atteint de nouveaux records.

En bref, comme pour de nombreuses questions urgentes liées à la politique tarifaire, il n’existe pas de consensus économique cohérent et impartial. Néanmoins, essayons de résumer le cadre de réflexion sur la manière dont les droits de douane pourraient provoquer une récession, en nous appuyant sur des arguments généraux plutôt que sur les argots ésotériques des modèles économiques universitaires.

Les mécanismes d’une récession induite par les droits de douane

Il existe quatre voies ou « canaux » par lesquels une augmentation des droits de douane pourrait entraîner un ralentissement économique ou une récession.

#1. Le canal de la « taxe douanière »

Selon cet argument, les droits de douane obligent les consommateurs à payer plus cher leurs achats, ce qui réduit leur pouvoir d’achat et donc la demande dans l’économie. Si vous voulez absolument acheter des mangues et que vous devez payer plus cher pour ces mangues désormais fortement taxées, vous aurez moins d’argent à dépenser pour d’autres produits, ce qui signifie que les producteurs de ces autres produits verront leur chiffre d’affaires diminuer. Ils subiront une baisse de leurs bénéfices, ce qui les conduira peut-être à réduire leurs activités et à licencier du personnel. Dans l’ensemble, la perte de demande se traduit par une baisse de la croissance.

Contre-arguments

Cette logique pose plusieurs problèmes.

- L’impact des droits de douane est temporaire et relativement faible par rapport à la taille de l’économie. Les recettes douanières sont estimées cette année à 300 milliards de dollars, soit moins de 1 % du PIB annuel des États-Unis.

- Les modèles d’impact des droits de douane ignorent pour l’essentiel la manière dont les agents économiques (consommateurs, producteurs, régulateurs) réagiraient à ces droits en adaptant leur comportement, par le biais de substitutions, de changements dans la demande et d’autres mesures visant à atténuer les conséquences négatives. Si vous décidez de réduire votre consommation de mangues ou si vous choisissez de manger des pêches de Géorgie à la place, votre pouvoir d’achat global n’est pas affecté.

- Les changements de politique peuvent compenser l’impact des droits de douane. Par exemple, si le gouvernement utilise les recettes douanières pour réduire la dette fédérale, cela aurait un effet restrictif. Cependant, si ces recettes servent à justifier une baisse des impôts, l’impact négatif pourrait être atténué, voire éliminé.

Dans l’ensemble, il semble peu probable qu’une réduction « assimilable à une taxe » du pouvoir d’achat, qui est faible (par rapport à la taille de l’économie) et qui peut être atténuée soit par les consommateurs eux-mêmes, soit par les politiques gouvernementales, soit suffisante à elle seule pour plonger une économie robuste dans une récession généralisée.

#2. Le canal de la « tension sur la chaîne d’approvisionnement »

Selon cet argument, les droits de douane perturbent les chaînes d’approvisionnement mondiales, provoquant des distorsions, des perturbations, des goulets d’étranglement et des pénuries qui feront grimper l’inflation au-delà de l’effet « droits de douane-taxes » et entraîneront des « inefficacités » et des « pertes de production ».

« En faussant les décisions de consommation et de production, les droits de douane génèrent des pertes d’efficacité qui réduisent le potentiel de production de l’économie. Ensemble, ces effets constituent un “choc d’offre” qui fait planer le spectre d’un ralentissement de la croissance parallèlement à une hausse de l’inflation, autrement dit un scénario de stagflation. » – National Bureau of Economic Research (mai 2025)

Contre-arguments

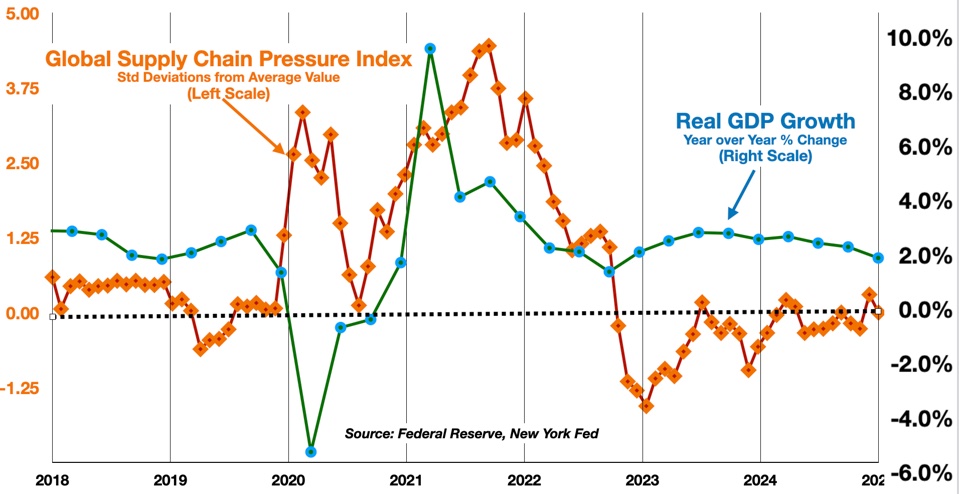

Le choc de la pandémie de 2020 a provoqué des perturbations bien plus graves que celles que les droits de douane sont susceptibles de produire. Le graphique ci-dessous illustre cette situation. L’échelle de gauche montre l’indice de pression sur la chaîne d’approvisionnement mondiale (GSCPI) de la Fed de New York. L’échelle de droite montre les variations du PIB réel.

Observations :

- Le choc de la pandémie a provoqué une forte hausse du GSCPI et une brève baisse du PIB qui a duré trois trimestres (T2-T4 2020).

- La croissance a repris au premier trimestre 2021, même si les tensions sur la chaîne d’approvisionnement continuaient de s’accentuer.

- Les tensions sur la chaîne d’approvisionnement ont été très élevées (trois écarts-types au-dessus de la moyenne à long terme) de janvier 2021 à août 2022, mais l’économie a progressé à un taux annuel moyen de 5,3 % au cours de cette période.

- Contrairement à la hausse immédiate du GSCPI au deuxième trimestre 2020, l’indice des tensions sur la chaîne d’approvisionnement n’a pas augmenté de manière significative depuis le jour de la Libération.

En résumé, ce facteur ne semble pas suffisant à lui seul pour plonger l’économie dans une récession.

#3. Le canal de l’incertitude des entreprises

John Maynard Keynes attribuait la récession économique des années 1930 au manque de confiance des entreprises, qu’il qualifiait de « perte d’esprit animal ». Si les annonces successives de mesures tarifaires (le « stop-start trade war » ou « guerre commerciale par intermittence » selon le Wall Street Journal) ont sapé la confiance des entreprises, cela pourrait avoir un impact négatif sur l’emploi et les investissements.

Les premières réactions ont été empreintes d’inquiétude.

« Les entreprises américaines laissent davantage de postes vacants : la plupart des employeurs ne licencient pas, mais beaucoup vont suspendre leurs embauches pendant la guerre commerciale. » – Wall Street Journal (4 mai 2025)

« Les droits de douane ont provoqué un blocage. Il est difficile d’avoir confiance, et la confiance est le moteur de l’économie. Une récession est donc plus que probable. » – un gestionnaire d’actifs professionnel cité dans Barron’s (2 mai 2025)

« La confiance des PDG s’est effondrée au deuxième trimestre 2025 après avoir bondi au premier trimestre », a déclaré Stephanie Guichard, économiste senior, Global Indicators, The Conference Board.

Contre-arguments

Il n’est pas certain que cette appréhension se traduise déjà par des mesures susceptibles d’entraîner une récession ou un ralentissement.

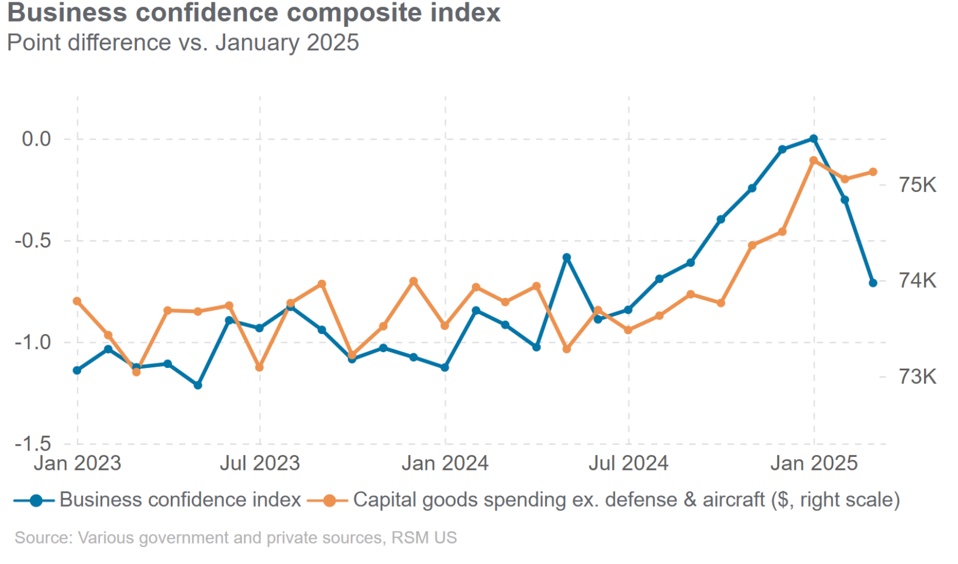

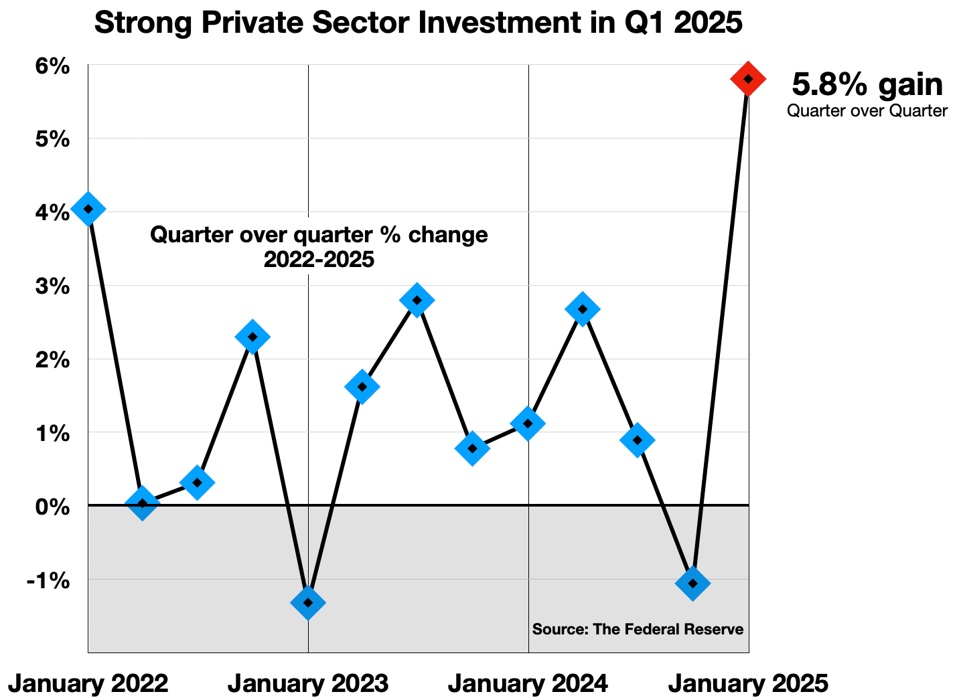

- Les investissements intérieurs ont fortement augmenté au premier trimestre (+26 % en glissement annuel). Certaines mesures des dépenses d’investissement montrent une tendance à la baisse légère depuis mars, mais le décalage dans la disponibilité des données brouille les cartes.

- Le moral s’est détérioré au premier trimestre 2025, mais les dépenses en biens d’équipement sont restées solides.

- Les embauches restent raisonnablement stables, avec 147 000 emplois créés en juin. Au deuxième trimestre 2025, 150 000 emplois ont été créés en moyenne par mois, contre 110 000 par mois au premier trimestre.

Après le jour de la Libération, les enquêtes menées auprès des dirigeants font clairement état d’un pessimisme. Cependant, il convient de noter les nuances soulignées dans le rapport du Conference Board : « La grande majorité des PDG (83 %) ont déclaré s’attendre à une récession dans les 12 à 18 prochains mois, ce qui correspond presque au pourcentage de ceux qui craignaient une récession fin 2022 et début 2023. »

Cette récession antérieure ne s’est jamais matérialisée. Il se peut qu’il y ait un biais dans les réponses à cette enquête.

En outre, « l’accord commercial entre les États-Unis et la Chine annoncé le 12 mai semble avoir apaisé les inquiétudes […]. Les PDG qui ont répondu après le 12 mai se sont montrés un peu moins pessimistes quant à l’avenir et moins nombreux à anticiper une récession profonde. »

Bien qu’il existe un sentiment de malaise dans le secteur privé, celui-ci ne s’est pas transformé en une « crise de confiance » durable. Les chefs d’entreprise semblent avoir dépassé la « phase de choc » et revenir à une perspective plus équilibrée.

#4. Le canal de la confiance des consommateurs

Le moral des consommateurs s’est également détérioré. Le Conference Board a indiqué que « la confiance des consommateurs s’est affaiblie en juin, effaçant près de la moitié des gains importants enregistrés en mai […]. L’indice de la situation actuelle, basé sur l’évaluation par les consommateurs de la conjoncture économique et du marché du travail, a reculé de 6,4 points […]. L’indice des attentes, qui repose sur les perspectives à court terme des consommateurs concernant leurs revenus, les affaires et les conditions du marché du travail, a reculé de 4,6 points pour s’établir à 69 points, bien en dessous du seuil de 80 points qui annonce généralement une récession ».

La baisse de la confiance des consommateurs pourrait entraîner une réduction des dépenses et une augmentation de l’épargne, invoquant le fameux « paradoxe de l’épargne » qui aspirerait la demande hors du système.

Contre-arguments

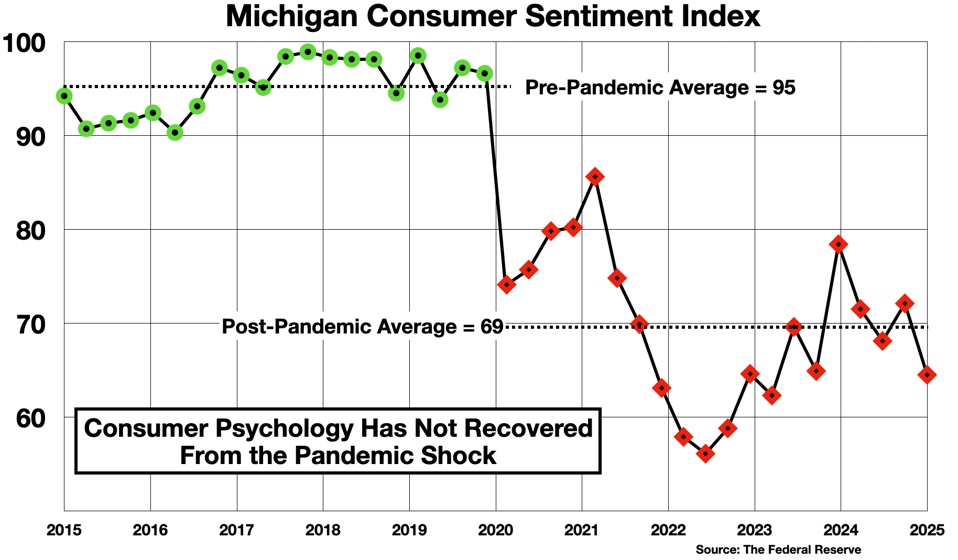

Le moral des consommateurs est toujours volatile. Après une forte baisse en avril, le rebond observé en mai a été le plus important depuis plusieurs années. Néanmoins, les consommateurs ont tendance à être pessimistes, deux tiers à trois quarts des personnes interrogées par le Conference Board prévoyant une récession chaque mois au cours des quatre dernières années. L’indice Michigan Consumer Sentiment montre que le moral du public ne s’est pas remis du choc de la pandémie.

Outre le sentiment, les tendances réelles du comportement des consommateurs (dépenses et épargne) ne sont pas concluantes. Les dépenses de détail ont certes diminué en mai, mais dans une mesure limitée (le taux de croissance des dépenses a ralenti d’environ un demi-point, soit un niveau similaire à celui de janvier 2024). Et le taux d’épargne a baissé. À titre de comparaison, lorsque la pandémie a frappé en 2020, les consommateurs ont immédiatement réduit leurs dépenses de 14 % en un mois, et le taux d’épargne est passé de 7 % à 32 %. C’est à cela que ressemble une véritable perte de confiance des consommateurs.

En bref, les gens sont peut-être inquiets aujourd’hui, ils disent peut-être qu’ils sont inquiets, mais ils n’agissent pas encore comme s’ils l’étaient.

La réalité s’installe

« La volatilité des marchés s’atténue et les actions s’envolent, les investisseurs ignorant les menaces tarifaires de Trump. » – The Financial Times (11 juillet 2025)

Les canaux de « confiance » sont les principaux moteurs des tendances récessionnistes dans l’économie moderne. La plupart des techniques de politique anticyclique ont été mises au point. Les banques centrales savent désormais généralement quand stimuler et quand retirer les mesures de relance, même si elles tardent parfois à le faire. Ce qui n’est pas si facile à contrôler, c’est la dimension psychologique.

George Selgin a écrit un excellent livre (False Dawn: The New Deal and the Promise of Recovery) sur les efforts du gouvernement pour sortir les États-Unis de la Grande Dépression, qui met en lumière l’antagonisme entre le gouvernement Roosevelt et le secteur privé comme facteur majeur expliquant la lenteur et le caractère irrégulier de la reprise.

« Au milieu des années 1930, les politiques et le discours du New Deal avaient donné aux hommes d’affaires de nombreuses raisons d’appréhender l’avenir […] en raison d’un discours hostile aux entreprises, d’une micro-ingérence, de taxes parfois punitives et d’expérimentations continues et souvent déconcertantes […]. Qu’est-ce qui a finalement mis fin à la Grande Dépression ? [C’est] le réveil des investissements privés, qui étaient en sommeil depuis une quinzaine d’années. »

Les parallèles avec la situation actuelle aux États-Unis ne sont pas difficiles à établir. Les menaces et les retraits de droits de douane ont fortement secoué le cocotier, faisant monter en flèche l’incertitude et la volatilité, deux éléments que les traders adorent, mais que les hommes d’affaires détestent.

S’il existe un mécanisme lié aux droits de douane dans l’économie qui pourrait entraîner une récession, il s’agit probablement d’une « expérimentation continue et souvent déconcertante » de la part des décideurs politiques, qui effraie les consommateurs et les incite à réduire leurs dépenses, paralysant ainsi l’investissement des entreprises, plutôt que d’une augmentation marginale des prix.

Cependant, jusqu’à présent, malgré une morosité intermittente, ni les entreprises ni le public n’ont freiné leurs dépenses. L’investissement privé brut a augmenté de 5,8 % au premier trimestre par rapport au trimestre précédent, soit la plus forte hausse depuis le quatrième trimestre 2021.

Dans le même temps, les prévisions des experts sont devenues positives. Fin juin, le Wall Street Journal titrait « L’économie américaine résiste à la guerre commerciale et poursuit sa route : les employeurs et les investisseurs se préparaient à un effondrement économique… cela ne s’est pas produit ». Le marché boursier a récupéré ses pertes d’avril et a commencé à battre de nouveaux records. L’indice S&P 500 a gagné 27 % au cours des 100 derniers jours, sa plus forte hausse en cinq ans.

Torsten Sløk a revu à la hausse sa prévision d’une « probabilité de récession de 90 % », tablant désormais sur une baisse du PIB de seulement 0,8 %, ce qui n’est pas suffisant pour déclencher une récession.

Les prévisions de la Fed d’Atlanta se sont également considérablement améliorées. L’estimation du PIB pour le deuxième trimestre a bondi d’environ 4 % en mai pour s’établir à environ 2,5 % à la fin du mois de juin. Le consensus dit « Blue Chip » est également remonté pour tabler sur un taux de croissance du PIB solide de 2 %.

Et juste à temps, les économistes ont commencé à reprendre confiance. L’enquête du Wall Street Journal réalisée en juillet a révélé que deux tiers des personnes interrogées n’envisagent pas de récession dans les 12 prochains mois.

La sagesse collective

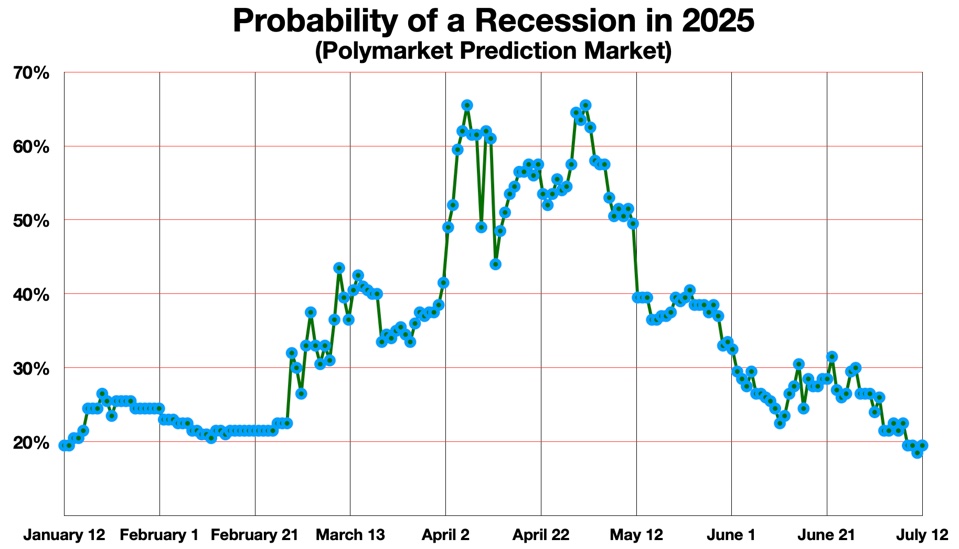

Deux autres ensembles de données indiquent également une normalisation des menaces tarifaires. Immédiatement après le jour de la Libération, les marchés prédictifs tels que Kalshi et Polymarket ont reflété la panique générale, et le consensus des paris sur une récession cette année a grimpé à 66 %. Aujourd’hui, cependant, les chances d’une récession sont inférieures à 20 %.

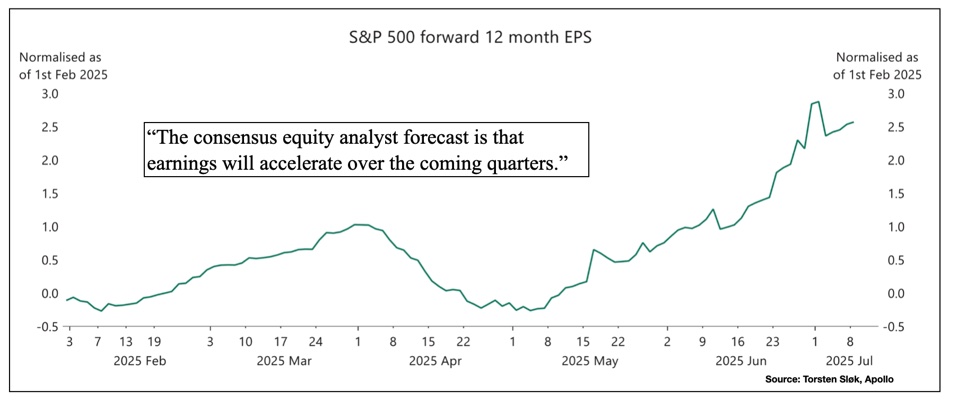

L’autre source de sagesse collective est le marché financier lui-même. Outre la hausse générale des cours des actions (qui ont atteint un niveau record la semaine dernière), les prévisions de bénéfices pour les 12 prochains mois ont fortement augmenté depuis début mai. Cela est clairement incompatible avec un scénario de récession.

Quelle conclusion en tirer ?

Les prévisionnistes ont été trop pessimistes pendant plusieurs années, sous-estimant systématiquement la croissance du PIB. Ils rattrapent désormais leur retard. Paradoxalement, les prévisions des experts semblent être, au mieux, un indicateur retardé.

Dans le même temps, les véritables acteurs de l’économie ne se comportent tout simplement pas comme avant une récession. Les consommateurs restent pessimistes, comme toujours, mais continuent de dépenser. Les employeurs sont inquiets, mais ils continuent d’embaucher. Les indicateurs standard ne sont, au mieux, pas concluants. Il ne semble pas que les troisième et quatrième canaux décrits ci-dessus, à savoir la confiance des entreprises et le sentiment des consommateurs, génèrent actuellement une tendance à la récession. Quoi qu’il en soit, l’alerte peut être levée.

Une contribution de George Calhoun pour Forbes US, traduite par Flora Lucas

À lire également : États-Unis : les perspectives de récession se renforcent face aux hausses des tarifs douaniers de Trump

Abonnez-vous au magazine papier

et découvrez chaque trimestre :

- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises

- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat

- Nos classements de femmes et hommes d'affaires

- Notre sélection lifestyle

- Et de nombreux autres contenus inédits