Malgré les gros titres alarmants, la réalité est que nous sommes aujourd’hui au cœur d’une ère exceptionnelle de création de valeur durable. Grâce à de nouvelles méthodes, des entreprises de toutes tailles, dans la plupart des secteurs et à travers de nombreux pays, génèrent une valeur inédite au sein de lieux de travail dynamiques et en perpétuelle innovation. Ces acteurs ont déjà bouleversé l’économie mondiale.

Pendant ce temps, les autocrates, escrocs et entreprises opportunistes, qui cherchent encore à extraire de la valeur, agissent derrière un voile de bonnes intentions. Leur croissance reste erratique, marquée par un engagement limité des employés et une absence quasi totale d’innovation réelle. Pourquoi tant d’entreprises ne comprennent-elles pas que se lancer dans la création de valeur leur assurerait un bien meilleur avenir ?

Comment la création de valeur a transformé le monde des affaires

Il y a un peu plus de 25 ans, un tournant majeur s’est amorcé dans le monde des affaires. Certaines entreprises ont commencé à penser autrement, en se demandant : « Et si, au lieu de chercher seulement à maximiser leurs profits, elles cherchaient avant tout à créer de la valeur pour leurs clients ? » Avec l’arrivée d’internet, le lien avec les consommateurs est devenu plus direct, et ceux-ci ont gagné en pouvoir d’influence. Pourquoi ne pas l’accepter et répondre véritablement à leurs attentes et besoins ?

L’impact a été spectaculaire, presque magique, et s’est produit si vite qu’il est aujourd’hui difficile de se souvenir de la manière dont nous vivions avant ce changement. Grâce à ces entreprises, nos modes de travail, de communication, de déplacement, d’achat, de production, de gestion bancaire, de soins, d’éducation, de loisirs et bien plus encore, ont été profondément transformés. Cette révolution a même été accélérée par la pandémie de Covid-19 qui a débuté en 2020, bouleversant encore davantage notre quotidien.

Quand les entreprises placent la création de valeur au cœur de leur stratégie, un phénomène frappant se produit : elles génèrent bien plus de profits que celles qui se contentent de viser le gain financier. Pas seulement un peu plus, mais souvent un gain exponentiel.

Parallèlement, leurs environnements de travail deviennent plus attractifs, car les employés adhèrent pleinement à cette mission centrée sur la valeur apportée aux clients.

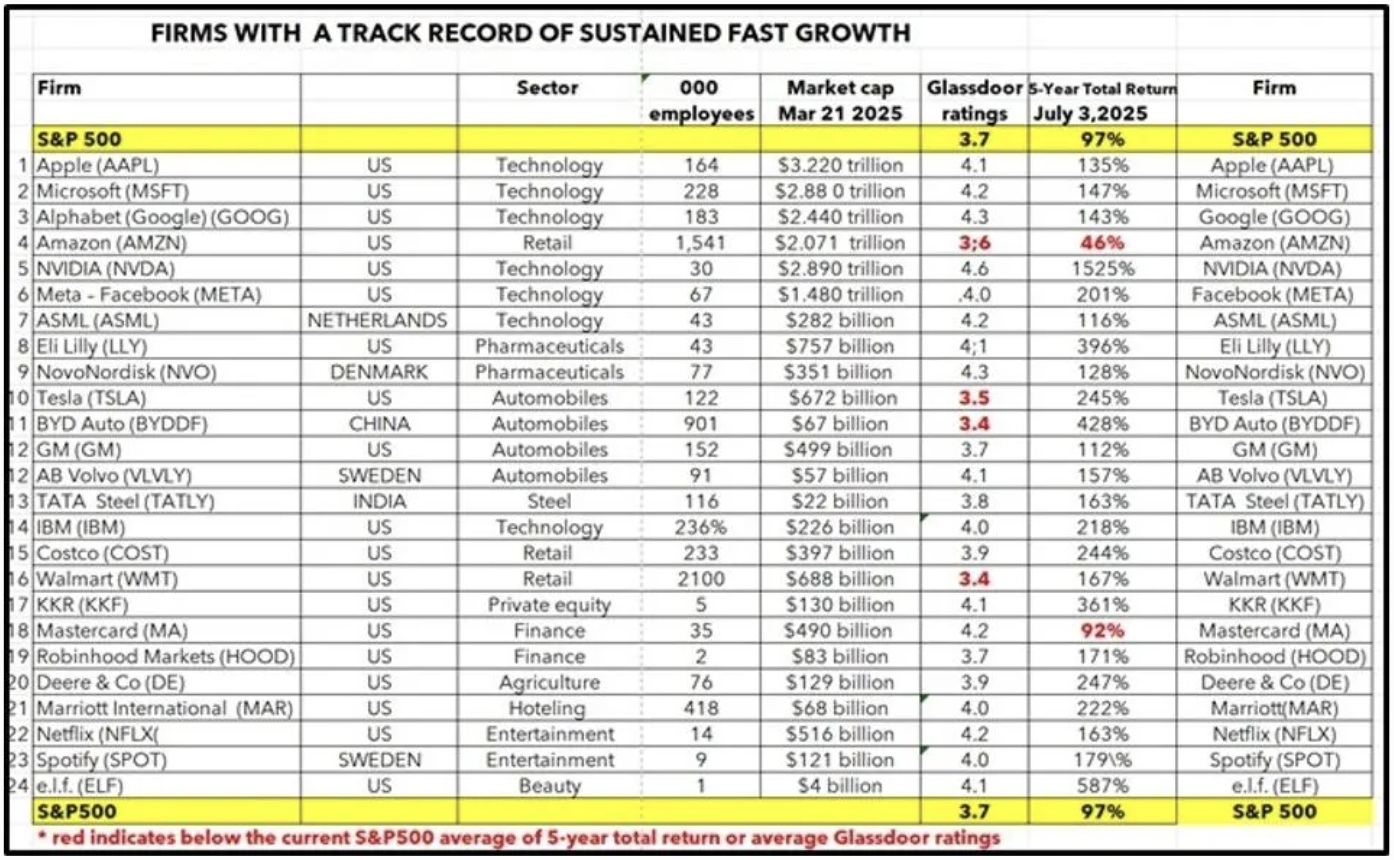

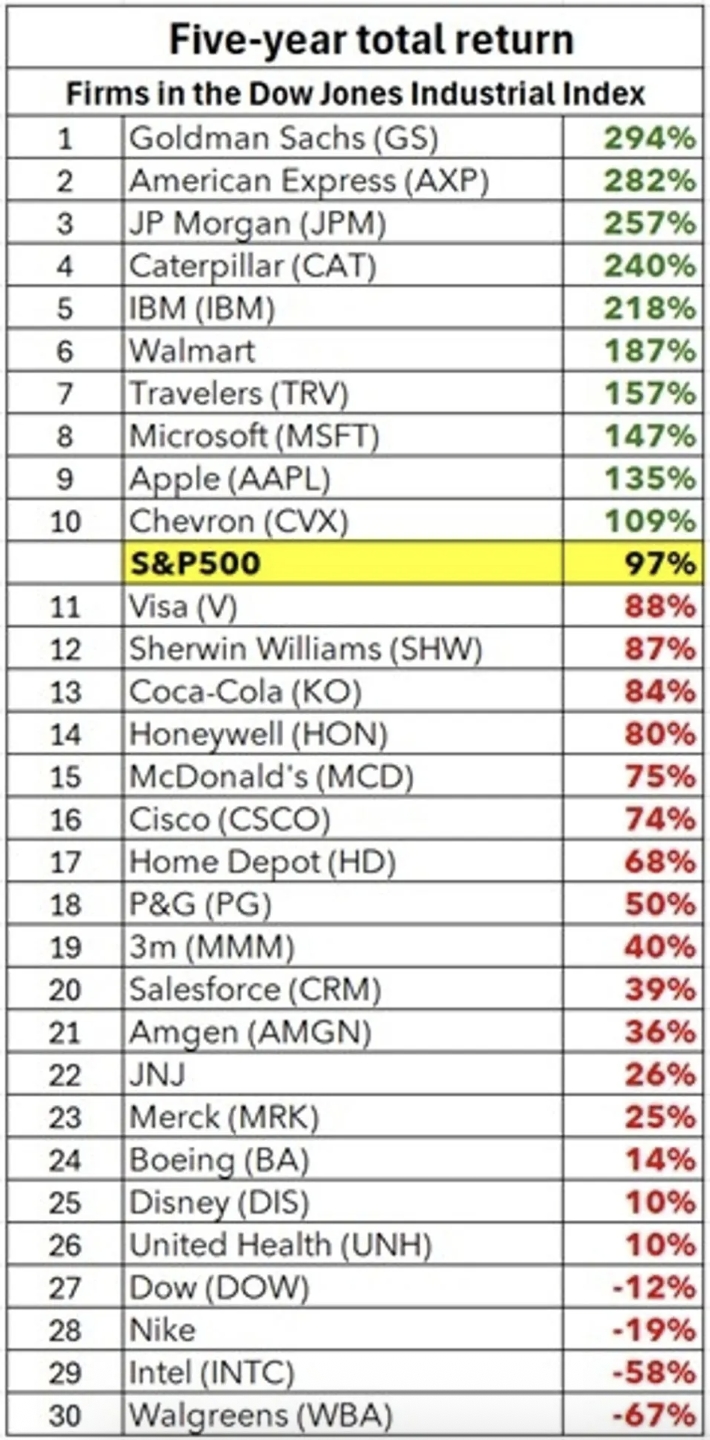

Au départ, cette tendance concernait surtout les entreprises technologiques, mais elle s’est rapidement étendue à presque tous les secteurs et dans de nombreux pays : commerce de détail, agriculture, industrie manufacturière, pharmacie, finance, mode… et ce, quelle que soit la taille des entreprises, des géants aux plus petites structures. Aujourd’hui, environ 20 % des entreprises cotées en bourse adoptent cette approche centrée sur la création de valeur client. Et les 80 % d’entreprises restantes, celles qui poursuivent encore principalement l’objectif de générer du profit pour elles-mêmes, au lieu de créer de la valeur pour leurs clients ? Pourquoi persistent-elles dans ce modèle, alors même que l’approche fondée sur la création de valeur s’avère non seulement plus durable, mais aussi bien plus rentable ?

La question intrigue : si la création de valeur permet de gagner plus, et mieux, pourquoi tant d’organisations s’en détournent-elles encore ?

De la logique interne à la dynamique externe : un renversement de perspective

Au XXe siècle, à l’ère industrielle, le management était centré sur l’interne. La priorité était de rendre l’organisation toujours plus efficace dans un environnement relativement stable, en optimisant les processus, en standardisant les pratiques et en appliquant des systèmes bien rodés. Les entreprises faisaient ce qu’elles pouvaient pour le client, mais dans les limites de leur propre fonctionnement. La direction générale, considérée comme détentrice du savoir, pilotait l’ensemble via des chaînes de commandement strictes. Les industries se comparaient à leurs semblables : les banques avec les banques, les constructeurs automobiles entre eux. Le management cherchait à résoudre des équations connues, comme des puzzles : assembler les bonnes pièces dans le bon ordre pour extraire le maximum de valeur.

Mais avec l’entrée dans l’ère de la création de valeur, cette logique s’est inversée. Le regard se tourne désormais vers l’extérieur. Le succès d’une entreprise repose moins sur ses rouages internes que sur sa capacité à naviguer dans un monde complexe, instable, ouvert à une innovation technologique exponentielle et rythmé par des clients aux attentes imprévisibles. La concurrence peut surgir de n’importe où, les règles du jeu changent constamment.

Innover ne consiste plus seulement à améliorer l’existant : il faut imaginer ce qui n’existe pas encore. Les entreprises qui créent de la valeur cherchent à transformer les façons de travailler, d’interagir, de jouer, de consommer, de vivre. Elles inventent de nouvelles expériences pour leurs clients, à la manière d’artistes produisant des œuvres. Ce processus implique souvent les salariés, les partenaires et parfois même les clients eux-mêmes. La création prime sur l’exploitation. Le profit devient un effet secondaire de cette dynamique inventive : un résultat, non une finalité.

Et lorsque le produit est numérique, les possibilités d’expansion deviennent vertigineuses. Ce qui nécessitait des décennies à l’ère industrielle peut aujourd’hui se faire en quelques années. Les limites liées à la taille s’estompent : dans certains secteurs, être le meilleur au monde et agir à l’échelle globale est devenu la norme.

De la logique de rareté à l’économie de l’abondance

L’ère numérique a vu naître de nouveaux modèles économiques, désormais non seulement possibles, mais devenus incontournables. On est passé d’un monde structuré autour de la rareté à un univers fondé sur l’abondance : des marchés traditionnels aux plateformes numériques, de la propriété à l’accès, des employés aux co-créateurs de valeur, des simples échanges commerciaux à des écosystèmes où fournisseurs et utilisateurs participent activement.

Les entreprises qui ont su embrasser cette transformation ont tiré parti des puissants effets de réseau. Plus les utilisateurs affluent, plus la valeur du service s’accroît pour l’ensemble des membres : un cercle vertueux qui attire toujours plus de participants. Ce modèle d’interconnexion renforce l’attractivité, la fidélité et l’impact économique.

Alors que l’économie industrielle reposait sur la limitation des ressources et la rareté des biens, le numérique repose sur la reproduction à l’infini. Les technologies exponentielles permettent désormais de proposer une offre quasi illimitée de services à un coût marginal proche de zéro. Il est devenu banal de passer des appels vidéo aux quatre coins du monde, de commander n’importe quel produit à tout moment, d’accéder à l’ensemble des connaissances humaines, d’écouter la quasi-totalité des musiques jamais enregistrées, de créer, partager et regarder des photos ou vidéos en quantité illimitée.

Les entreprises les plus performantes de cette nouvelle ère sont celles qui ont su canaliser ce flot d’opportunités, en rendant ces services accessibles, attractifs et monétisables.

L’émergence d’une quête de sens profonde

À l’ère industrielle, la gestion reposait presque exclusivement sur la rationalité. Il s’agissait de tout mesurer, de tout calculer, d’analyser les données passées pour tenter de prévoir l’avenir. Les émotions étaient mises à l’écart, jugées inappropriées. La passion ? Elle se limitait à la rigueur analytique. Le cœur n’avait pas sa place dans les entreprises, où seul l’esprit rationnel semblait légitime.

Mais cette logique exclusivement rationnelle a commencé à vaciller avec les bouleversements du XXIe siècle. L’explosion de l’accès à l’information numérique a rendu les frontières entre vie publique et vie privée de plus en plus floues. Les dirigeants ne peuvent plus se retrancher derrière des déclarations officielles : la moindre remarque faite en privé peut se retrouver sur la place publique. Dans un climat de défiance généralisée, les récits critiques (fondés ou non) prolifèrent sur les réseaux sociaux. Face à cette transparence imposée, certains dirigeants ont compris qu’il devenait indispensable d’incarner réellement ce qu’ils défendent, de parler vrai, d’assumer une vision, une émotion, une authenticité.

La confiance, pourtant, ne se reconstruit pas d’un simple discours. Après des décennies d’opacité et de langage de façade, le monde des affaires inspire encore souvent la méfiance. Pire : certaines pratiques RH ont creusé le fossé en prétendant « humaniser » les relations de travail, tout en exigeant des salariés qu’ils affichent des émotions standardisées, parfois totalement déconnectées de leur vécu réel.

Aujourd’hui, l’entreprise qui veut avancer doit faire une place au cœur, au sens, à l’humain dans toute sa complexité. C’est cette évolution qui ouvre la voie à un nouveau type de leadership : plus incarné, plus sincère, plus durable.

Faire face aux dérives de la révolution digitale

L’essor du numérique, aussi spectaculaire qu’il soit, n’est pas exempt d’effets pervers. Nous avons appris que les technologies qui favorisent l’innovation et la croissance peuvent aussi engendrer des dérives inquiétantes. Outils de contrôle sophistiqués, surveillance de masse, atteintes à la vie privée : le numérique, mal encadré, peut se transformer en un cauchemar orwellien. Les relations humaines elles-mêmes s’en trouvent appauvries, réduites à des échanges avec des interfaces robotiques ou des IA impersonnelles, au détriment du lien humain.

Parallèlement, certains acteurs ont amassé des fortunes considérables en un temps record, accentuant les inégalités. Les entreprises dominantes, dopées par les effets de réseau, deviennent de plus en plus puissantes, parfois tentées d’écraser la concurrence. Tandis que les « perdants » du numérique (individus, PME ou secteurs entiers) peinent à suivre, ces gagnants peuvent se retrouver diabolisés. Ce déséquilibre nourrit tensions sociales et réactions politiques, souvent interprétées à tort comme des phénomènes inédits. Pourtant, l’histoire économique regorge de précédents.

Ce que l’histoire nous enseigne, c’est que l’enrichissement rapide ne signifie pas nécessairement abus. Mais le pouvoir nouvellement acquis, lui, exige une vigilance constante. Face aux défis du numérique, les règles du jeu doivent évoluer. La régulation, pensée pour des technologies du passé, doit être réinventée pour à la fois encourager l’innovation et contenir ses excès.

Les grandes entreprises elles-mêmes ont un rôle à jouer : résister à la tentation monopolistique, s’autoréguler, et contribuer à un écosystème équilibré. Quant aux autorités, elles doivent éviter les surenchères partisanes et privilégier une approche fondée sur les faits, en dépassant les clivages idéologiques pour construire une régulation moderne, juste et efficace.

Entrer dans l’ère de la création de valeur

Passer d’un management traditionnel à une culture fondée sur la création de valeur ne se résume pas à appliquer de nouvelles méthodes ou à adopter de bons principes. C’est un changement bien plus profond : il transforme les façons de penser, de parler, de ressentir, d’agir et de collaborer. Il touche à la culture même de l’entreprise, à son ADN.

Or, cette transition ne s’opère pas depuis une salle de conférence, face à des « experts » en costume débitant des vérités toutes faites. Elle ne se décrète pas non plus à coups de panels ou de lectures inspirantes. Ce type de basculement s’apprend au contact du terrain, par l’échange entre praticiens, par l’écoute de récits concrets et authentiques : ceux qui racontent les tâtonnements, les erreurs, les percées, les résistances et les succès.

Les véritables leçons viennent de celles et ceux qui ont osé faire autrement dans leur propre contexte, et qui ont su en tirer des apprentissages applicables. Mais même eux ne peuvent fournir de solutions toutes prêtes. Car chaque organisation doit, à sa manière, explorer ce que signifie « créer de la valeur » dans son environnement particulier. C’est une démarche expérimentale, ancrée dans le réel, qui implique de redéfinir ses pratiques, ses interactions, sa raison d’être.

Annexe 1 : Entreprises affichant une croissance rapide et soutenue

Annexe 2 : Deux tiers des entreprises de l’indice Dow Jones Industrial Average présentent une création de valeur inférieure à la moyenne

Rendements totaux sur cinq ans des entreprises de l’indice Dow Jones Industrial (au 2 juillet 2025)

Une contribution de Steve Denning pour Forbes US – traduit par Lisa Deleforterie

À lire également : L’entrepreneuriat féminin à l’heure de l’IA : levier de croissance pour l’économie nationale

Abonnez-vous au magazine papier

et découvrez chaque trimestre :

- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises

- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat

- Nos classements de femmes et hommes d'affaires

- Notre sélection lifestyle

- Et de nombreux autres contenus inédits