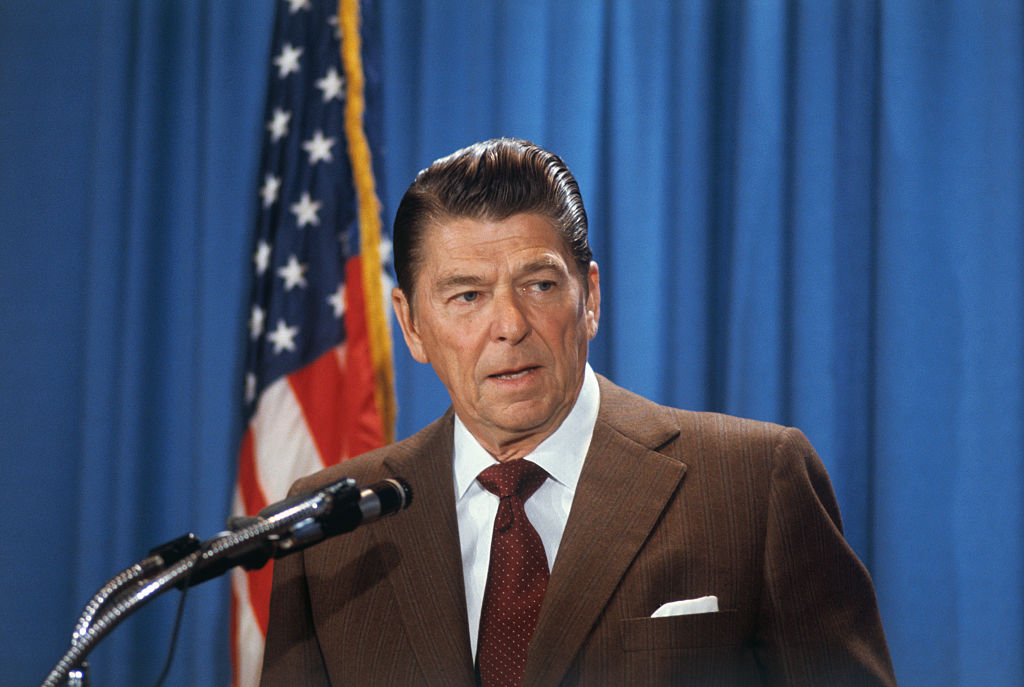

Ronald Reagan n’était pas un partisan des droits de douane. En fait, il était un fervent défenseur (quoiqu’inconstant) du libre-échange et de l’ouverture des marchés.

Si cela vous surprend, c’est probablement parce que les protectionnistes d’aujourd’hui, y compris les partisans de la guerre commerciale intermittente du président américain Donald Trump, s’efforcent fébrilement de rallier Ronald Reagan à leur cause. « Même si Ronald Reagan s’est prononcé en faveur du libre-échange, il a toujours été, dans son cœur, un fervent défenseur des intérêts nationaux américains », a insisté Robert Lighthizer dans son livre publié en 2023, No Trade Is Free: Changing Course, Taking on China, and Helping America’s Workers.

« Le président Reagan faisait la distinction entre le libre-échange en théorie et le libre-échange dans la pratique », poursuit Robert Lighthizer. « Il a imposé des quotas sur les importations d’acier, protégé Harley-Davidson de la concurrence japonaise, restreint les importations de semi-conducteurs et d’automobiles, s’est attaqué à la surévaluation du dollar et a pris des mesures similaires pour maintenir la puissance de l’industrie américaine dans les années 1980. »

Ce type de révisionnisme historique est un travail difficile, compte tenu de la montagne de preuves qui soutiennent la conclusion opposée. La litanie de Robert Lighthizer sur le protectionnisme de Ronald Reagan n’est pas fausse, mais elle est certainement sélective. En particulier, elle ignore les nombreuses déclarations publiques de Ronald Reagan vantant les vertus du libre-échange et dénonçant la politique protectionniste.

« Une Amérique créative et compétitive est la réponse à un monde en mutation, et non des guerres commerciales qui fermeraient des portes, créeraient des barrières plus importantes et détruiraient des millions d’emplois », a déclaré Ronald Reagan. « Nous devons toujours nous souvenir que le protectionnisme est synonyme de destructionnisme. »

Ronald Reagan, un protectionniste ?

L’argument selon lequel Ronald Reagan était protectionniste n’est pas sans fondement. Au cours de ses deux mandats à la Maison-Blanche, il a adopté diverses politiques protectionnistes, notamment des quotas d’exportation pour les producteurs étrangers d’automobiles, d’acier, de textiles et de vêtements.

Comment expliquer le revirement de Ronald Reagan par rapport à l’orthodoxie du libre-échange ? Était-il confus ? En proie à des conflits intérieurs ? Ou simplement hypocrite ? Probablement tout cela à la fois, mais seulement dans le sens où presque tous les politiciens sont parfois contraints de sacrifier leurs idéaux au profit de l’opportunisme.

Lorsque Ronald Reagan a pris ses fonctions en 1981, les États-Unis étaient confrontés à toute une série de pressions économiques difficiles : la hausse du chômage et les taux d’intérêt élevés rendaient la vie difficile à de nombreux Américains. Certains de ces problèmes étaient liés, tant dans la réalité que dans l’esprit du public, au commerce international, et le nouveau président américain a été immédiatement soumis à des pressions pour aider les industries en difficulté face à la concurrence étrangère.

« L’intensification de la concurrence étrangère a entraîné une augmentation spectaculaire des pressions politiques en faveur de restrictions à l’importation », explique Douglas Irwin dans Clashing Over Commerce, son ouvrage indispensable sur l’histoire de la politique commerciale américaine. « Le gouvernement Reagan a réagi en limitant les importations dans de nombreux secteurs, mais il a également résisté aux pressions du Congrès qui souhaitait aller plus loin, en particulier à l’égard du Japon. »

La seconde partie de l’argument de Dougals Irwin est cruciale, car elle aide à comprendre la déviation la plus flagrante de Ronald Reagan par rapport aux principes du libre-échange. En 1981, il a négocié avec le gouvernement japonais un accord de « restriction volontaire des exportations », qui consistait essentiellement en un quota sur le nombre de voitures que les constructeurs automobiles japonais pouvaient exporter vers les États-Unis chaque année. Cet accord a toujours été la preuve ultime des protectionnistes pour revendiquer Ronald Reagan comme l’un des leurs (voir Wells King et Dan Vaughn Jr., The Import Quota That Remade the Auto Industry, American Compass, septembre 2022).

Les quotas automobiles de Ronald Reagan ont-ils révélé son hypocrisie ? Selon l’un de ses proches collaborateurs de l’époque, il s’agissait plutôt de pragmatisme. Dans une récente tribune publiée dans le Wall Street Journal, l’ancien sénateur républicain du Texas Phil Gramm a expliqué que les quotas automobiles de 1981 étaient une nécessité politique. Ronald Reagan « n’a accepté ce compromis que pour empêcher les législateurs d’adopter une réglementation protectionniste plus extrême », a-t-il écrit. « Le président détestait cet accord. » (Phil Gramm, « Ronald Reagan Was No Protectionist », The Wall Street Journal, 23 juillet 2025.)

Cependant, même si l’on accepte l’explication de Phil Gramm concernant l’accord de restriction volontaire des exportations, il reste à comprendre les autres dérogations de Ronald Reagan à l’orthodoxie du libre-échange. Elles sont nombreuses.

« Malgré son discours en faveur du libre-échange, mais compte tenu des chocs considérables qui ont affecté les industries de biens échangeables, le gouvernement Reagan a souvent accommodé les industries américaines qui cherchaient à se soustraire à la concurrence étrangère », a déclaré Douglas Irwin. « À des moments critiques, le gouvernement a soit fait un calcul politique sur les avantages électoraux de la protection des grandes industries contre les importations, soit restreint les importations pour empêcher le Congrès d’adopter des mesures législatives. »

Les restrictions commerciales étaient déjà en hausse avant l’entrée en fonction de Ronald Reagan. Selon Douglas Irwin, la part des importations soumises à une forme ou une autre de restriction est passée de 8 % en 1975 à 12 % en 1980. Cependant, durant le premier mandat de Ronald Reagan, le rythme s’est accéléré : en 1984, 21 % des importations étaient soumises à des restrictions commerciales.

À l’instar de Phil Gramm, William Niskanen, conseiller économique de Ronald Reagan, a expliqué les restrictions commerciales comme une réponse à la pression politique. « La politique commerciale du gouvernement Reagan peut être décrite comme un retrait stratégique », a écrit William Niskanen dans Reaganomics: An Insider’s Account of the Policies and the People. « L’objectif constant du président était le libre-échange, tant aux États-Unis qu’à l’étranger. Cependant, en réponse à la pression politique intérieure, le gouvernement a imposé plus de nouvelles restrictions commerciales que n’importe quel autre gouvernement depuis Herbert Hoover. »

Herbert Hoover ! Ce sont là des mots qui en disent long. William Niskanen était prêt à trouver des excuses à Ronald Reagan, insistant sur le fait que le gouvernement américain essayait « de construire un mur commercial d’un mètre cinquante afin de dissuader le Congrès d’ériger un mur de trois mètres ». Cependant, William Niskanen a refusé de donner carte blanche à Ronald Reagan : « Un repli stratégique est considéré comme la manœuvre militaire la plus difficile et peut être préférable à l’alternative la plus probable, mais ce n’est pas un résultat satisfaisant », a-t-il conclu.

Les intentions comptent

Les compromis de Ronald Reagan étaient importants et indéniables. Cependant, son engagement plus large, cohérent et ferme en faveur du libre-échange l’était tout autant. Dans d’innombrables déclarations et discours publics, il a affirmé son attachement à l’ouverture des marchés et à un commerce international vigoureux.

Il est difficile de choisir une seule déclaration qui résume l’engagement de Ronald Reagan en faveur du libre-échange, tant elles sont nombreuses ! Une des plus éloquentes date de septembre 1985, lorsque Ronald Reagan rencontrait des chefs d’entreprise à la Maison-Blanche. « Permettez-moi de dire d’emblée que notre politique commerciale repose fermement sur le principe de marchés libres et ouverts, c’est-à-dire le libre-échange », a-t-il déclaré en introduction. « Comme vous, je reconnais la conclusion inéluctable que l’histoire nous a enseignée : plus le commerce mondial est libre, plus le progrès humain et la paix entre les nations sont solides. »

Ronald Reagan était très clair sur les avantages de l’ouverture des marchés, tant au niveau national qu’international. « [L’ouverture des marchés] crée plus d’emplois, permet une utilisation plus productive des ressources de notre nation, accélère l’innovation et améliore le niveau de vie », a-t-il déclaré. « Cela renforce notre sécurité nationale, car notre économie, qui est le fondement de notre défense, est plus forte. »

Ronald Reagan a souligné le rôle central des États-Unis dans la promotion du libre-échange à travers le monde. Et il a mis en garde ceux qui pourraient compromettre ce rôle. « Je me réjouis que les États-Unis aient joué un rôle essentiel dans la garantie et la promotion d’un système commercial ouvert depuis la Seconde Guerre mondiale », a-t-il déclaré aux chefs d’entreprise. « Et je sais que si nous venions à faiblir dans la défense et la promotion du système mondial de libre-échange, ce système s’effondrerait, au détriment de tous. »

Commerce équitable

Ronald Reagan a souvent souligné l’importance du « commerce équitable », insistant sur le fait que les États-Unis ne pouvaient pas agir seuls pour tenter de supprimer les barrières commerciales. « Pour que le système commercial international fonctionne, tous doivent respecter les règles », a déclaré Ronald Reagan lors de cette même réunion avec les chefs d’entreprise en 1985. « Tous doivent œuvrer pour garantir l’ouverture des marchés. Par-dessus tout, le libre-échange est, par définition, un commerce équitable. »

Le rôle des États-Unis dans la promotion du libre-échange était crucial, mais il n’était pas suffisant. « Aucune nation, même aussi grande et puissante que les États-Unis, ne peut à elle seule garantir un système de libre-échange », a averti Ronald Reagan. « Tout ce que nous et d’autres avons fait pour assurer la libre circulation des biens, des services et des capitaux repose sur la coopération. Et nos partenaires commerciaux doivent se joindre à nous pour améliorer le système commercial qui a tant contribué à la croissance économique et à la sécurité de nos alliés et de nous-mêmes. »

En effet, Ronald Reagan croyait qu’un engagement en faveur du libre-échange impliquait la responsabilité de lutter pour celui-ci. Les partisans du libre-échange devaient s’opposer aux pratiques commerciales restrictives partout où ils les trouvaient. Et Ronald Reagan était très clair sur les mauvaises pratiques qu’il était déterminé à combattre :

« Lorsque les marchés nationaux sont fermés aux exportations des autres, ce n’est plus du libre-échange. Lorsque les gouvernements subventionnent leurs industriels et leurs agriculteurs afin qu’ils puissent écouler leurs produits sur d’autres marchés, ce n’est plus du libre-échange. Lorsque les gouvernements autorisent la contrefaçon ou la copie de produits américains, ils volent notre avenir, et ce n’est plus du libre-échange. Lorsque les gouvernements aident leurs exportateurs en violation des lois internationales, les règles du jeu ne sont plus équitables et il n’y a plus de libre-échange. Lorsque les gouvernements subventionnent des industries pour obtenir un avantage commercial et garantissent leurs coûts, imposant ainsi une charge injustifiée à leurs concurrents, ce n’est pas du libre-échange. »

Ronald Reagan a promis de lutter contre ces pratiques avec tous les moyens à sa disposition. Il a chargé le Bureau du représentant américain au Commerce d’ouvrir des enquêtes pour pratiques commerciales déloyales à l’encontre du Brésil, du Japon et de la Corée. Le Bureau du représentant américain au Commerce examinait également les restrictions communes imposées à certaines importations alimentaires.

Les États-Unis continueraient à travailler avec leurs alliés dans un esprit de coopération commerciale, a déclaré Ronald Reagan. Toutefois, les États-Unis exigeraient un comportement exemplaire. « Je veux également que le peuple américain et nos partenaires commerciaux sachent que nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour faire valoir nos droits et nos intérêts dans le commerce international, conformément à nos lois et au GATT [Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce], afin que les autres nations respectent leurs obligations et leurs accords commerciaux avec nous », a-t-il déclaré.

Le message de Ronald Reagan était simple et ferme : « Je crois que si le commerce n’est pas équitable pour tous, alors il n’est libre que de nom. Je ne resterai pas les bras croisés à regarder les entreprises américaines faire faillite à cause de pratiques commerciales déloyales à l’étranger. Je ne resterai pas les bras croisés à regarder les travailleurs américains perdre leur emploi parce que d’autres nations ne respectent pas les règles. »

C’était un discours musclé, mais aussi une bonne stratégie politique. Les protectionnistes d’aujourd’hui s’en sont emparés pour présenter Ronald Reagan comme un adversaire du libre-échange, et les partisans de l’actuel président américain ont utilisé ces sentiments pour établir un lien entre « The Gipper » (surnom de Ronald Regan) et « The Donald » (surnom de Donald Trump).

Cependant, l’engagement idéologique et idéaliste de Ronald Reagan en faveur du libre-échange était totalement différent de l’amour autoproclamé de Donald Trump pour les restrictions commerciales en tant que telles. Ronald Reagan considérait les mesures strictes du « commerce équitable » comme un outil nécessaire pour parvenir à un « libre-échange » définitif.

À l’inverse, Donald Trump semble séduit par les droits de douane élevés en tant que tels, vantant souvent leur rôle de source permanente de revenus fédéraux. Il a même évoqué l’idée de remplacer complètement l’impôt fédéral sur le revenu par une série de droits de douane élevés permanents (Robert Goulder et Joseph J. Thorndike, « Trump on Tariffs: Can We Replace Income Taxes? », Tax Notes Live, 4 septembre 2024).

La confiance de Ronald Reagan

Si Ronald Reagan était déterminé à défendre les intérêts des États-Unis, il était également convaincu que les Américains pouvaient gagner une lutte équitable dans l’économie mondiale. « Les entreprises américaines n’ont jamais eu peur de la concurrence », a-t-il déclaré. « Je sais que lorsqu’un système commercial respecte les règles du libre-échange, lorsqu’il existe des chances égales de concurrence, les entreprises américaines sont aussi innovantes, efficaces et compétitives que n’importe quelle autre dans le monde. Je sais également que les travailleurs américains sont aussi compétents et productifs que n’importe quel autre dans le monde. »

Ronald Reagan comprenait que le libre-échange pouvait être difficile. S’il faisait beaucoup de gagnants, il créait aussi des perdants. « Je ne suis pas sans savoir que dans cette prospérité, certaines industries et certains travailleurs sont confrontés à des difficultés », a-t-il déclaré. « Nous nous engageons à aider les travailleurs qui ont été licenciés en raison des mutations industrielles au sein de notre société. Nous travaillerons sans relâche pour que les pratiques commerciales déloyales dont sont victimes certaines industries soient éliminées. »

Finalement, Ronald Reagan a insisté sur le fait que le coût du protectionnisme était toujours plus élevé que celui du libre-échange. Bien qu’il ait affirmé qu’« il existe des personnes bien intentionnées qui ont proposé des projets de loi et des programmes de nature purement protectionniste », il a souligné :

« Ces propositions augmenteraient le coût des biens et des services que les consommateurs américains devraient payer dans tout le pays. Elles entraîneraient des représailles de la part de nos partenaires commerciaux étrangers, ce qui se traduirait par des pertes d’emplois pour les travailleurs américains des industries victimes de ces représailles, raviverait l’inflation, tendrait les relations internationales et compromettrait la stabilité des systèmes financiers et commerciaux internationaux. Le résultat net de ces propositions contre-productives ne serait pas de protéger les consommateurs, les travailleurs, les agriculteurs ou les entreprises. En fait, c’est exactement le contraire qui se produirait. Nous perdrions des marchés, nous perdrions des emplois et nous perdrions notre prospérité. »

L’avertissement de Ronald Reagan sur les dangers du protectionnisme reposait sur une vision optimiste de l’économie mondiale. Donald Trump présente presque toujours le commerce comme un jeu manichéen, en parlant beaucoup de gagnants et de perdants. Ronald Reagan rejetait ce type de discours, insistant sur le fait que toutes les nations pouvaient prospérer dans un monde sans barrières commerciales. La croissance réelle était une croissance partagée.

Idéalisme et pragmatisme

Pour comprendre la politique commerciale de Ronald Reagan, il est important de se rappeler qu’il était avant tout un homme politique. Comme tous les présidents, il était contraint de faire des compromis, certains déplaisants, mais la plupart inévitables et sans doute bénéfiques pour les États-Unis. Comme l’a observé Phil Gramm dans son article du Wall Street Journal :

« Ronald Reagan était à la fois idéaliste et réaliste. Il était pragmatique et comprenait que le leadership exigeait des compromis difficiles. En acceptant un accord volontaire visant à limiter les importations automobiles, il a empêché l’adoption d’une législation protectionniste, fait adopter son programme budgétaire, stoppé l’inflation, réduit les taux d’imposition, relancé l’économie et gagné la guerre froide. Ronald Reagan m’a expliqué son compromis en parlant d’“embrasser le cochon”, une expression qu’il utilisait pour décrire une tâche difficile, mais nécessaire pour promouvoir le bien commun. »

Phil Gramm est un peu fan de Ronald Reagan, mais son argument est valable. Les compromis protectionnistes de Ronald Reagan sont indéniables, mais son engagement envers les idéaux et la viabilité à long terme du libre-échange l’était tout autant. Comme il l’a déclaré dans son discours sur l’état de l’Union en 1988 : « Quand d’autres craignent le commerce et la croissance économique, nous voyons des possibilités de créer de nouvelles richesses et des opportunités inimaginables pour des millions de personnes dans notre pays et au-delà. Quand d’autres cherchent à ériger des barrières, nous cherchons à les abattre. Quand d’autres se laissent guider par leurs peurs, nous suivons nos espoirs. »

Cela ressemble-t-il à Donald Trump ? Pas vraiment. Et bon nombre des mesures concrètes prises par Ronald Reagan en matière de politique commerciale ne ressemblaient pas non plus à celles de Donald Trump. Il a conclu des accords internationaux visant à réduire les barrières commerciales et à mettre en place des mécanismes de résolution des différends commerciaux. Il a adhéré à ces institutions lorsqu’il a tenté de résoudre des différends commerciaux au cours de sa présidence. Et il était particulièrement optimiste quant aux avantages du libre-échange sur le continent nord-américain.

Tout bien considéré, il semble peu probable que Ronald Reagan aurait soutenu la politique tarifaire de Donald Trump. Il aurait rejeté la vision combative de Donald Trump sur l’économie mondiale. Et il semble plus que probable qu’il se serait méfié de Donald Trump lui-même. Comme Ronald Reagan a averti dans l’une de ses déclarations les plus célèbres sur le commerce : « Nous devons nous méfier des démagogues qui sont prêts à déclarer une guerre commerciale à nos amis, affaiblissant ainsi notre économie, notre sécurité nationale et le monde libre tout entier, tout en brandissant cyniquement le drapeau américain. »

Une contribution de Joseph Thorndike pour Forbes US, traduite par Flora Lucas

À lire également : « Ça ressemble à de la corruption » : comment Donald Trump a utilisé la présidence des États-Unis pour étendre son empire mondial

Abonnez-vous au magazine papier

et découvrez chaque trimestre :

- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises

- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat

- Nos classements de femmes et hommes d'affaires

- Notre sélection lifestyle

- Et de nombreux autres contenus inédits